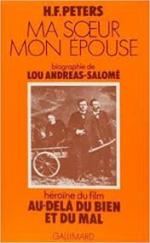

Ma soeur, mon épouse, H. F. Peters, 1962

C’est principalement – on s’en doute peut-être – à dessein d’approfondir ma connaissance de Nietzsche que je me dirigeai vers cette biographie assez connue de Lou Andreas-Salomé qu’il aima notoirement et dont la relation fit une partie de la célébrité, voire de la légende, légende usurpée si l’on considère, comme je le crois, qu’il n’aima en elle que l’illusion d’une certaine femme dont il avait alors, à ce point d’existence, ou bien besoin ou envie. Après avoir écrit ceci, j’ignore encore pourquoi je tiens à préciser que je ne suis pas « fan » de Nietzsche : toute attitude servile ou obséquieuse qui ne se cantonne pas à l’éloge mérité d’un état objectif, à l’admiration d’une faculté réelle, tourne à l’aveuglement et à la soumission pleutre, à la surestimation de l’objet, dont on doit logiquement se départir tant qu’on reste rationnel, ainsi qu’au prétexte à l’humilité passive qui ne bâtit qu’un culte contradictoire, opposé à la force créatrice de celui qu’on admire et qu’il faudrait mieux imiter. Cet excès me déplait comme une facilité et une faiblesse, comme un abaissement et une offuscation de l’esprit de discernement, et je m’en méfie continûment, refusant d’y succomber sans pour autant me prémunir contre l’amour de la grandeur qui est bien davantage qu’une façon pusillanime de spectateur. Cependant, je dois aussi convenir qu’après quelques impressions d’éloquence, impressions rares comme firent sur mon esprit successivement Socrate et Descartes du temps où j’étais lycéen, je n’avais plus rencontré de bouleversement mental, du moins d’une vivacité « tectonique » de cet ordre, y compris dans la littérature, avant de découvrir Nietzsche il y a environ sept ans, et notamment la verve prodigieusement noble et éhontée que je trouvai déployée superbement dans Ecce Homo. Je continuai alors, consécutivement à ce choc, à lire avec avidité toutes ses pensées, et je me suis presque toujours désintéressé de sa vie personnelle, n’y voyant là a priori rien de nature à altérer dans un sens ou dans l’autre le sentiment que m’inspire un auteur relativement à son œuvre – Lovecraft et Céline compris. Mes quelques avancées dans ce champ d’investigation ne cherchèrent qu’à vérifier les positions qu’on prêtait en général à l’initiateur de la thèse du surhomme, ses rapports avec sa sœur notamment parce qu’ils sont à l’origine de mystifications regrettables, ainsi que ses particularités physiologiques, dont son effondrement mental, qui constituent autant de singularités qu’on peut profitablement rapprocher du contenu de sa philosophie, à dessein ou d’explications relatives ou bien de purs symboles. Mais mon admiration ne se retient pas de trouver, dans la réflexion de Nietzsche, des manques étonnants comme autant de déceptions, pareils paradoxalement à des tabous chez un être qui se faisait principe de ne se détourner d’aucune malpropreté, tabous imputables à rien d’évident et dont il m’a fallu tirer les causes non de la cohérence propre à l’auteur qui, je crois, ne fut jamais vraiment pris en contradiction philosophiquement (sauf peut-être quant à cette étrangeté conceptuelle, mystique et en quelque sorte intruse de « l’éternel retour » dont maints critiques, n’ayant là rien d’autre d’obscur à ronger, se sont emparés en en faisant une sorte d’insistance absurde et provocante au regard de l’immense limpidité des idées et de la prose de Nietzsche), mais du contexte où il vécut et de certains traits de son existence, notamment du temps de sa première sociabilité, qui peuvent avoir introduit dans ses pensées des biais, des détours, des influences, des amertumes, en somme encore un peu de pathos, en dépit du recul brillant qu’il manifesta dans la supérieure hauteur de son travail solitaire. Ce n’est donc pas tant sous l’effet d’une admiration absolue et entretenue, mais par souci de compréhension, et plutôt de ce qui ne figure pas dans son œuvre que du génie admirable qui s’y trouve, que j’ai pris la peine d’exhumer des informations sur Nietzsche – d’autant que c’est humain, n’est-ce pas ? et sans vice, quand on a déjà tout lu d’un auteur qui nous fut agréable et bon, de vouloir prolonger le plaisir de sa compagnie grâce à d’autres œuvres afférentes, même si c’est à travers des récits de seconde main dont il faut toujours garder à l’esprit, évidemment, le caractère plus ou moins douteux et incertain. En particulier, je n’avais jusqu’alors pas suffisamment démêlé le rapport du philosophe à l’amour – ses œuvres sont assez exemptes de ce sentiment en l’attachant surtout à la morale chrétienne déficiente, et ne transparaît souvent dans sa dimension passionnée et personnelle qu’avec une sorte d’ironie misogyne, distanciée et cassante, il n’y a à peu près que l’amour comme institution qui le fit moquer ou abattre de nouvelles idoles, l’amour pour ce qui est faible et dévoyé, impuissant et dévitalisé, et ce silence farouche sur la teneur d’un sentiment que d’aucuns, à travers Lou, affirment que le philosophe avait bel et bien éprouvé, traduit une incompréhensible pudeur ou une sorte de dissimulation qui est fort éloignée de son ton habituel de contempteur de toutes faussetés et complaisances. C’est même au point qu’il est impossible de distinguer ou d’interpréter, grâce à ses seules pensées publiées, ce à quoi eût pu ressembler Nietzsche sincèrement épris d’amour (je me souviens, dans son œuvre, d’avoir discerné surtout son affection des choses rationnelles où la froideur domine, et guère celle des personnes où en général l’élan impulsif prévaut). Et pourtant, malgré ce vide et cette énigme, j’avais déjà réussi à concevoir et à supposer, dans mon article intitulé « La femme du passé n’était qu’une représentation (pour l’homme) », combien à cette époque la plupart des attachements masculins résultaient surtout de cliché, d’un romantisme d’opportunité, fort conditionnés par une image fantasmée de la femme excluant la compréhension et la peinture chez elle de tout caractère idiosyncratique, de toute personnalité individuelle, méprisant son portrait, notamment lorsque périodiquement l’homme, selon ses « succès » et le stade d’aboutissement où il se supposait parvenu, croyait venu le temps, avec une ponctualité ne laissant guère de place au hasard, de s’établir en quelque union de nature à le valoriser et à le stabiliser émotionnellement. Alors, la femme dans sa singularité lui importait très peu, il n’avait besoin que d’un foyer charmant et animé d’heureux bambins pour se déceler fondateurs de vie et de plaisirs, que d’un entourage de prétendue douceur pour se consoler des doutes qui l’affectaient régulièrement, et que d’une proximité de typique et supposée « faiblesse » pour se croire ponctuellement, selon les humeurs accordées par son temps libre, veiller sur quelqu’un et aussi dominer sa maison. Comme je l’ai exprimé dans cet article, à bien y regarder, il n’existe quasiment pas d’amant avant le XXe siècle qui, hors de tout transport panégyrique de style ampoulé pour s’attirer des faveurs et se supposer lyrique, a communiqué la description d’un individu de femme aimée au lieu de confirmer telle ou telle de ses propres dispositions masculines à flatter, à aimer, ou à corroborer des attributs vantés par la société surtout à dessein de s’en faire valoir.

C’est principalement – on s’en doute peut-être – à dessein d’approfondir ma connaissance de Nietzsche que je me dirigeai vers cette biographie assez connue de Lou Andreas-Salomé qu’il aima notoirement et dont la relation fit une partie de la célébrité, voire de la légende, légende usurpée si l’on considère, comme je le crois, qu’il n’aima en elle que l’illusion d’une certaine femme dont il avait alors, à ce point d’existence, ou bien besoin ou envie. Après avoir écrit ceci, j’ignore encore pourquoi je tiens à préciser que je ne suis pas « fan » de Nietzsche : toute attitude servile ou obséquieuse qui ne se cantonne pas à l’éloge mérité d’un état objectif, à l’admiration d’une faculté réelle, tourne à l’aveuglement et à la soumission pleutre, à la surestimation de l’objet, dont on doit logiquement se départir tant qu’on reste rationnel, ainsi qu’au prétexte à l’humilité passive qui ne bâtit qu’un culte contradictoire, opposé à la force créatrice de celui qu’on admire et qu’il faudrait mieux imiter. Cet excès me déplait comme une facilité et une faiblesse, comme un abaissement et une offuscation de l’esprit de discernement, et je m’en méfie continûment, refusant d’y succomber sans pour autant me prémunir contre l’amour de la grandeur qui est bien davantage qu’une façon pusillanime de spectateur. Cependant, je dois aussi convenir qu’après quelques impressions d’éloquence, impressions rares comme firent sur mon esprit successivement Socrate et Descartes du temps où j’étais lycéen, je n’avais plus rencontré de bouleversement mental, du moins d’une vivacité « tectonique » de cet ordre, y compris dans la littérature, avant de découvrir Nietzsche il y a environ sept ans, et notamment la verve prodigieusement noble et éhontée que je trouvai déployée superbement dans Ecce Homo. Je continuai alors, consécutivement à ce choc, à lire avec avidité toutes ses pensées, et je me suis presque toujours désintéressé de sa vie personnelle, n’y voyant là a priori rien de nature à altérer dans un sens ou dans l’autre le sentiment que m’inspire un auteur relativement à son œuvre – Lovecraft et Céline compris. Mes quelques avancées dans ce champ d’investigation ne cherchèrent qu’à vérifier les positions qu’on prêtait en général à l’initiateur de la thèse du surhomme, ses rapports avec sa sœur notamment parce qu’ils sont à l’origine de mystifications regrettables, ainsi que ses particularités physiologiques, dont son effondrement mental, qui constituent autant de singularités qu’on peut profitablement rapprocher du contenu de sa philosophie, à dessein ou d’explications relatives ou bien de purs symboles. Mais mon admiration ne se retient pas de trouver, dans la réflexion de Nietzsche, des manques étonnants comme autant de déceptions, pareils paradoxalement à des tabous chez un être qui se faisait principe de ne se détourner d’aucune malpropreté, tabous imputables à rien d’évident et dont il m’a fallu tirer les causes non de la cohérence propre à l’auteur qui, je crois, ne fut jamais vraiment pris en contradiction philosophiquement (sauf peut-être quant à cette étrangeté conceptuelle, mystique et en quelque sorte intruse de « l’éternel retour » dont maints critiques, n’ayant là rien d’autre d’obscur à ronger, se sont emparés en en faisant une sorte d’insistance absurde et provocante au regard de l’immense limpidité des idées et de la prose de Nietzsche), mais du contexte où il vécut et de certains traits de son existence, notamment du temps de sa première sociabilité, qui peuvent avoir introduit dans ses pensées des biais, des détours, des influences, des amertumes, en somme encore un peu de pathos, en dépit du recul brillant qu’il manifesta dans la supérieure hauteur de son travail solitaire. Ce n’est donc pas tant sous l’effet d’une admiration absolue et entretenue, mais par souci de compréhension, et plutôt de ce qui ne figure pas dans son œuvre que du génie admirable qui s’y trouve, que j’ai pris la peine d’exhumer des informations sur Nietzsche – d’autant que c’est humain, n’est-ce pas ? et sans vice, quand on a déjà tout lu d’un auteur qui nous fut agréable et bon, de vouloir prolonger le plaisir de sa compagnie grâce à d’autres œuvres afférentes, même si c’est à travers des récits de seconde main dont il faut toujours garder à l’esprit, évidemment, le caractère plus ou moins douteux et incertain. En particulier, je n’avais jusqu’alors pas suffisamment démêlé le rapport du philosophe à l’amour – ses œuvres sont assez exemptes de ce sentiment en l’attachant surtout à la morale chrétienne déficiente, et ne transparaît souvent dans sa dimension passionnée et personnelle qu’avec une sorte d’ironie misogyne, distanciée et cassante, il n’y a à peu près que l’amour comme institution qui le fit moquer ou abattre de nouvelles idoles, l’amour pour ce qui est faible et dévoyé, impuissant et dévitalisé, et ce silence farouche sur la teneur d’un sentiment que d’aucuns, à travers Lou, affirment que le philosophe avait bel et bien éprouvé, traduit une incompréhensible pudeur ou une sorte de dissimulation qui est fort éloignée de son ton habituel de contempteur de toutes faussetés et complaisances. C’est même au point qu’il est impossible de distinguer ou d’interpréter, grâce à ses seules pensées publiées, ce à quoi eût pu ressembler Nietzsche sincèrement épris d’amour (je me souviens, dans son œuvre, d’avoir discerné surtout son affection des choses rationnelles où la froideur domine, et guère celle des personnes où en général l’élan impulsif prévaut). Et pourtant, malgré ce vide et cette énigme, j’avais déjà réussi à concevoir et à supposer, dans mon article intitulé « La femme du passé n’était qu’une représentation (pour l’homme) », combien à cette époque la plupart des attachements masculins résultaient surtout de cliché, d’un romantisme d’opportunité, fort conditionnés par une image fantasmée de la femme excluant la compréhension et la peinture chez elle de tout caractère idiosyncratique, de toute personnalité individuelle, méprisant son portrait, notamment lorsque périodiquement l’homme, selon ses « succès » et le stade d’aboutissement où il se supposait parvenu, croyait venu le temps, avec une ponctualité ne laissant guère de place au hasard, de s’établir en quelque union de nature à le valoriser et à le stabiliser émotionnellement. Alors, la femme dans sa singularité lui importait très peu, il n’avait besoin que d’un foyer charmant et animé d’heureux bambins pour se déceler fondateurs de vie et de plaisirs, que d’un entourage de prétendue douceur pour se consoler des doutes qui l’affectaient régulièrement, et que d’une proximité de typique et supposée « faiblesse » pour se croire ponctuellement, selon les humeurs accordées par son temps libre, veiller sur quelqu’un et aussi dominer sa maison. Comme je l’ai exprimé dans cet article, à bien y regarder, il n’existe quasiment pas d’amant avant le XXe siècle qui, hors de tout transport panégyrique de style ampoulé pour s’attirer des faveurs et se supposer lyrique, a communiqué la description d’un individu de femme aimée au lieu de confirmer telle ou telle de ses propres dispositions masculines à flatter, à aimer, ou à corroborer des attributs vantés par la société surtout à dessein de s’en faire valoir.

Mon soupçon en la matière – cette hypothèse d’un désintérêt général pour une femme au profit d’une curiosité littéraire et symboliste (et au fond fondamentalement incurieuse) pour la femme, c’est-à-dire une image, une rumeur ou une aura, disons une auréole de femme – fut, s’agissant de Nietzsche, confirmé par la chronologie des faits de son existence qui, très loin de l’entraîner dans l’amour et de le surprendre, indiquent au contraire une volonté, pour ne pas dire une résolution préliminaire, un préjugé de tomber amoureux : il semble bien, en somme, que Nietzsche décida d’aimer Lou avant même de l’avoir rencontrée. Il avait besoin d’aimer à ce moment, tout semblait concorder dans son existence pour lui donner l’occasion de s’attribuer au moins cette réussite et cet honneur, cette distraction forte, ce « destin », c’était un temps pour lui d’aimer l’amour quelle que serait l’identité de celle qu’il trouverait en cette période climatérique de « construction » pourvu qu’elle fût notamment en capacité d’être une secrétaire et une disciple – je crois qu’il ne désirait pas davantage, c’eût été déjà un privilège pour lui et une récompense de pouvoir disposer d’une femme qui le comprît après tant d’importunités et de désillusions (exactement comme dans le fameux poème de Verlaine où l’on sait comme le poète feint plus ou moins d’être hétérosexuel avec les figures les plus typiques de la littérature – démonstration supplémentaire que la femme la plus adorée, comme dans cette pièce célèbre, n’était véritablement qu’une figurine espérée, jusqu’à ce que le lecteur même ne puisse plus distinguer du tout si l’auteur en parle affectionnément pour de vrai, et jusqu’à même ce qu’il se désintéresse de cette sincérité). Son ami Paul Rée lui procura l’opportunité qui lui fit cette impression mystique, évidente et divine, tant elle lui parut synchrone avec sa volonté actuelle, d’une faveur du sort, d’une destinée, d’une providence : la vie l’avait écouté pour une fois, elle s’apprêtait à le favoriser avec bonheur, et il allait enfin commencer à recevoir le juste salaire de son génie. Bien qu’il soit difficile de déjouer l’ironie de Nietzsche dans ses lettres, ses mensonges comme ses rodomontades, enfin tout ce qui relève de la posture et de l’auto-persuasion – j’ose dire, après ce nouveau document, que Nietzsche n’a pas eu dans l’existence toute l’attitude de hauteur et de maturité qu’on lui sait dans ses œuvres, et c’est une notion fort intéressante que cette contradiction apparente entre l’art et l’artiste, parce que l’art élaboré se cogite et se délibère à froid tandis que même une lettre bien réfléchie reflète une part de la spontanéité apparente de la vie sociale dont elle procède et qu’elle réinvestit et entretient (je reviendrai sur ce point) –, on ne doit pas supposer une totale plaisanterie quand le philosophe écrivit à Rée, peu avant de faire la connaissance de Lou dont jusqu’à alors il n’a pas lu un seul mot, qu’il se prépare avec elle à un mariage avantageux de deux ans, ce que Rée suppose une bizarrerie provocante et humoristique. Cette tonalité curieuse qu’on rencontre dans la plupart de sa correspondance est caractéristique de Nietzsche, et il faut bien s’y appesantir et l’analyser pour la comprendre : dans ses lettres, souvent le sérieux tacite et comme insidieux des intentions s’oppose à la légèreté de formulations ambiguës qu’on soupçonne alors dérisoires ; on espère qu’il exagère, on sent qu’il exagère, il fait sentir qu’il exagère, mais l’idée exprimée se trouve si connexe, si attachée à ses intérêts, si explicitement juste, qu’on ressent comme l’impression d’un lapsus découvert et jeté là pour déclarer la honte d’une volonté et annihiler du même coup cette honte, ce qui ne manque pas de créer un trouble où le destinataire ignore l’état de franchise de Nietzsche et refuse délibérément d’y croire. C’est que Nietzsche osait rarement confier tout uniment ses projets à son entourage, ou alors peut-être seulement à sa sœur Elisabeth, mais seulement par intervalles, parce qu’il était conscient de son étrangeté foncière, de son anomalie sociale et critique qu’il savait capable de choquer à l’occasion et le desservir, tour mental qu’il couvrait d’ambivalences de fond et de style, cependant que, goûtant à valoriser sa personnalité et ses audaces intellectuelles qu’il estimait supérieures, il se haussait à des exagérations qui lui donnaient la stature orgueilleuse des grands hommes de son admiration au moyen de certaines singularités d’écriture indécidables, d’excès manifestes de subjectivité dans la relation de son existence transformée en légende, ainsi que d’émois exacerbés par lesquels il tentait à se situer parmi les êtres de sensibilité exceptionnelle auxquels il aspirait également à ressembler, non sans stéréotypes. C’est pourquoi il y a beaucoup de leurres dans ses lettres, beaucoup de faiblesses d’humeur, d’affectations puériles et d’écarts à la vérité, beaucoup d’expressions surprenantes et vives dont il paraît, le moment d’après, humblement se repentir et demander pardon. Surtout, le désir qu’il entretint longtemps, se sachant un homme de génie et s’estimant mériter une distinction, de ne pas s’aliéner des soutiens respectés, est l’une des raisons, je crois, qui le poussèrent à entretenir la normalité des échanges qui lui furent néanmoins toujours une mascarade un peu forcée : sans nul doute, il ressentait un besoin de sociabilité, entretenu, certes, quoique pas seulement, par une volonté de succès ; et je doute notamment qu’avant l’échec si cuisant de son Zarathoustra, qu’il jugea toujours une œuvre prodigieuse et un don unique pour l’humanité, il prit le parti de s’exclure définitivement de la communauté des hommes qu’il ambitionnait autant pour le plaisir naturel de s’entourer d’une aimable compagnie que pour la reconnaissance publique de son travail. Il me semble qu’il ne parvint jamais à écarter tout à fait son sentiment d’amoralité intérieur, d’inconvenance foncière, y compris quand il était étudiant où il use déjà avec un peu trop d’outrance d’une façon de condescendance qui semble affectée et comique. Cette impression omniprésente en lui d’unicité et d’étrangeté dont il ne pouvait entièrement s’abstraire explique certainement pourquoi, étant incapable d’exprimer une pensée « normale » cependant qu’il se méfiait encore de déranger, il s’observait constamment dans sa correspondance, autant qu’il s’abandonnait par soubresauts bizarres, cachait manifestement ce qu’il s’ignorait le droit de dire à ceux qu’il appréciait et dont il souhaitait l’affection qu’il leur communiquait aussi avec enthousiasme, et avançait contradictoirement des boutades intruses qu’il interrompait aussitôt dans l’incertitude de savoir si elles seraient prises en bonne part ou si on lui demanderait, à lui ressentant à tel point un besoin d’amitiés, ultérieurement et froidement de s’en expliquer. Je crois que Nietzsche, pour son bonheur social, sentit longtemps l’intérêt de feindre, mais son intuition de sa propre grandeur s’accorda mal au refus total de se servir d’une pleine franchise ; c’est ce qui explique pourquoi il adopte souvent ce ton d’ironie équivoque, de plaisanterie douteuse, de fatuité hyperbolique dans nombre de ses lettres quoique sans dissimuler qui il est – mais il est probable, pour revenir à mon propos, qu’il projeta bien, dès la mention de Rée au sujet d’une Russe douée qui désirait le rencontrer et lui enjoignait de venir prochainement, de nouer un attachement conjugal avec Lou : un homme aussi persuadé de sa supériorité ne pouvait sans doute intimement que considérer une telle coïncidence de sa volonté immédiate et de la réalité si prochaine une sorte d’imminence fatidique. Qu’au surplus il eût admis d’emblée, en manière de quasi-certitude, qu’il lui plairait et qu’elle l’agréerait, voici ce qui n’est entendable qu’en considérant avec recul et mise en perspective le rapport entre les sexes à la fin du XIXe siècle. Les affinités y sont largement dirigées pour ne pas dire artificielles, et maintes femmes ne désirent qu’échapper à la tyrannie de leurs familles qui les enferment et les infantilisent : il est commun, à cette époque, qu’elles ne s’attachent et ne s’engagent à un homme que pour obtenir le bénéfice d’une moindre captivité, et l’homme profite de cette façon de fuite pour paraître généreux et se croire admiré à la façon du protecteur et du libérateur dont elles entretiennent, volontairement ou non, l’illusion : c’est le jeu des mariages dans une société des convenances et de répression des libertés, et les occasions de rencontre entre les genres sont même si rares et surveillées qu’il est fréquent que chacun estime, faute de réitérations possibles, devoir ne pas manquer cette occasion d’une sélection définitive, exactement comme dans les bals de la littérature occidentale, que j’admets plus représentatifs de tous milieux réels qu’on se le figure, où la vue d’un être simplement disponible et satisfaisant, c’est-à-dire tout juste propre, correspondait au moment excessif d’un engagement existentiel par l’amour. Nietzsche n’avait alors guère de raison de se figurer qu’une jeune femme expatriée pût rencontrer un bien meilleur parti qu’un précoce professeur d’université comme lui, et les rapports qu’il reçut de son ami lui faisait espérer au surplus une concordance spirituelle avec Lou ne lui permettant pas d’anticiper son insuccès. Il est certes vrai qu’il devinait déjà plus que probablement que Rée était amoureux d’elle, mais aussi il estimait cet ami un être inférieur, éprouvait dans sa sympathie une façon de commisération à son égard, le jugeant notamment faible, d’une vitalité défaillante ; il devait supposer qu’il obtiendrait la préférence de Lou rien qu’en rivalisant gentiment, et aussi que Rée gentleman cèderait volontiers à une affinité qu’il avait entièrement fabriquée et qu’il paraissait même inciter, sans compter que le projet fou qu’il lui avait communiqué et qui venait de Lou – s’établir elle, lui et Rée en un étonnant ménage à trois – devait lui faire logiquement présumer qu’on avait parlé de lui et qu’elle avait été cordialement impressionnée par le portrait flatteur qu’avait fait à son endroit son ami dont il ne doutait pas encore et qui, du reste, ne taisait jamais rien des discussions sur lui et de l’intérêt qu’ils portaient tous deux au professeur de Bâle (dans son orgueil, pouvait-il soupçonner que Rée ne l’avait ainsi vanté que pour favoriser l’accord de Lou à ce projet dont elle faisait plus ou moins une condition de la poursuite de leur relation, et ainsi afin de continuer de bénéficier des entretiens de la jeune femme adorée ?). Tout au pire, il n’aurait, devait-il croire, qu’à la courtiser un peu, et même sans grande expérience de l’amour il se savait d’une haute capacité d’esprit propre à émouvoir, étant de ses hommes aptes à improviser souvent de passionnants discours, y compris des poèmes et des mélodies au piano, de sorte que ce serait sans difficulté majeure qu’une petite étudiante de talent se laisserait bientôt séduire par lui, en particulier dès lors qu’il n’espérait point la suborner et n’avait à lui offrir que de fort honnêtes propositions – dont ce mariage inopiné et surprenant. C’est pourquoi, quand il la rencontra pour la première fois, cette découverte eut lieu avec tout le caractère théâtral des unions déjà scellées, intimidante et d’un romantisme bizarre, dont Lou jugea aussitôt la forme inhabituelle et le personnage curieusement affecté ; et c’est peut-être, d’ailleurs, ce caractère ampoulé qui lui aliéna Nietzsche pour toujours. Oui, mais était-elle déjà consciente d’être désirée ? À ce moment, pouvait-elle s’imaginer que non seulement un homme, mais deux, avaient sur elle des vues, des projets bien plus passionnés et sensuels qu’intellectuels et pédagogiques comme elle s’efforçait de les instruire ? Envisageait-elle l’incompatibilité foncière de sa volonté d’union platonique à trois et de la santé psychique de deux hommes, dont l’un assumerait, dans l’histoire de la philosophie, une virilité littéraire rarement égalée ? C’est un point capital de ce récit, je veux dire : vérifier si Lou était, alors et pendant longtemps, psychologiquement disponible pour se vouer à un homme, pour s’adonner à l’amour, pour s’apercevoir du culte assidu qu’on lui vouait amoureusement, ou si, déjà, elle simulait la certitude d’une pure amitié dans son propre et unique intérêt.

C’est l’autre intérêt foncier de cette biographie, intérêt délicat que j’ai un peu reculé à entreprendre : il faut bien, dans toute relation d’une vie réelle, s’interroger effectivement si l’on ressent de l’affection pour le sujet dont il est question ! Pendant au moins une nuit, j’avoue que je me suis disserté à moi-même jusqu’à l’insomnie sur la cruauté de Lou, sur son égocentrisme insupportable, sur son mépris de la compréhension d’autrui, sur son dédain de toute contrepartie aux avantages qu’elle tirait de son entourage précieux, en un mot : sur sa flagrante et détestable ingratitude. Et puis, le lendemain même, j’ai révoqué en doute cet avis péremptoire que je m’étais formé : peut-être m’étais-je trop empressé de condamner des déportements procédant d’une façon de maladie, d’un trouble involontaire de l’identité, d’une manière particulièrement orientée d’inconscience, d’autant que, je l’avoue, sa situation n’était pas sans évoquer quelque mienne expérience passée à laquelle il ne fallait pas que j’associe mes anciennes passions, à dessein d’objectivité. Il me fallut reprendre à zéro la construction que j’avais faite comme par intuition. Certes, mes résultats, après coup, n’en furent pas beaucoup changés, mais du moins procédaient-ils d’une méthode absolument honnête et moins réfutable. Je n’avais plus lieu de me sentir coupable d’un excès ; mon jugement s’en trouvait clarifié et purifié. Ainsi, l’étude qui suit n’est, je pense, entachée d’aucune prévention et d’aucun soupçon a priori, ni même d’aucun de mes souvenirs. À l’heure où je corrige pour la énième fois ce long article, je crois pouvoir me féliciter de son irréfragable limpidité.

Je préfère éviter de revenir en détails sur la vie de Lou Andreas-Salomé – logiquement, mieux vaut lire l’ouvrage que d’écrire en un long résumé une synthèse trop minutieuse –, mais il apparaît sans nul doute que son trait de caractère le plus manifeste consiste en son implacable désir d’émancipation, qu’elle tire notamment d’une enfance aristocratique bienheureuse où nul ne lui imposa vraiment de contrainte, et où elle fut choyée comme la seule fille d’une grande fratrie, se formant l’idée d’une enfance libre à prolonger absolument, d’un paradis de féériques imaginations où elle peut sans mal s’abandonner à ses fantasmagories. Sans doute, elle n’entend point qu’on la considère comme gâtée, ce qu’elle est et restera pourtant, toutes ses inquiétudes présentant un caractère de préoccupation affectée pour ne pas dire de caprice, avec tentatives de se fonder une dignité, dissimulées en humanisme généralisant et préoccupé, artificiel comme un existentialisme. Mais elle exige, pour son amour propre, qu’on la prenne pour un esprit fort, au lieu de cette poupée prisonnière d’une image dérisoire qu’elle tend à inspirer à sa famille qui la cajole et lui cède toujours, et probablement surtout à son père qui lui permet tout et l’adule comme un jouet – d’où ses analyses littéraires, plus tard, des thématiques des pièces d’Ibsen qui doivent sans contredit la rappeler à son origine qu’elle s’efforce plus ou moins, mais surtout par poses, de faire oublier : il faut à cette fille entêtée la force résolue d’une femme, convertir cette opiniâtreté infantile en décision respectable, en une sorte d’engagement viril, en somme : en bonne conduite – voilà la direction qu’elle veut infléchir à sa vie, ne voulant rien abandonner de son tempérament emporté auquel elle aspire à adjoindre, pour son honneur et son estime, une légitimation intellectuelle. C’est pourquoi, je crois, elle insiste pour faire d’elle une pure intelligence, de façon à couvrir ses légèretés de fille ; c’est pourquoi aussi elle s’habille avec un peu d’austérité, comme alibi à ses frasques mentales : c’est une personne qui veut être « prise au sérieux » et à qui toutes les condescendances portent atteinte comme autant d’indignités et d’humiliations ; c’est qu’elle dispose, pour preuve incontestable et suffisante de sa supériorité, d’une mémoire exceptionnelle, qui lui confère le sentiment de son haut potentiel, un potentiel d’érudition presque sans limite. Dès son adolescence, elle refuse, avec une obstination proche de la névrose, de se laisser distancer par des hommes, de se faire imposer une existence ; il lui faut s’assurer une liberté pour pouvoir exercer les excellentes dispositions de son esprit. À ce prix unique, se dit-elle, elle sera quelqu’un : ne jamais dépendre d’un autre, voici sa boussole, son cap est à se construire une respectabilité qui manque à son statut d’aristocrate dérisoire et choyée ; or, elle a déjà tout l’argent qu’elle désire, c’est un capital indispensable auquel il ne manque que la possibilité de rencontrer des savants, auquel nuirait le moindre supplément d’une dépendance extérieure. En particulier, Lou comprend très tôt que le mariage, même d’amour, est un carcan, et que si elle peut sans trop de mal parvenir à utiliser sa famille en lui désobéissant avec astuce et en jouant avec elle quand ça l’arrange son petit registre pathétique d’entêtée et d’indocile adulée, ce n’est pas si facilement qu’elle réussirait à s’éviter l’encombrement d’un amant qui voudrait toujours d’elle ce qu’elle refuse de donner, à savoir : le statut cellulaire de l’épouse, forcément dévouée à certaines obligations et en cela plus ou moins asservie, malgré tous les serments initiaux d’amour et les banales promesses des hommes qui ne savent en réalité se résoudre longtemps à vivre avec une femme sans lui voir tenir exactement le rôle traditionnel d’auxiliaire au foyer, de facilitatrice de carrière, voire d’incitatrice de génie… mais sans désirer qu’elle en soit une elle-même ! C’est pourquoi elle sera toute sa vie extrêmement vigilante à ne rien contracter de cet ordre, et c’est presque avec obsession que non seulement elle n’engagera jamais ses sentiments, ce qui, en effet et comme le théorise Nietzsche dans une formule célèbre sur le mariage, est le plus souvent raisonnable, et surtout elle fuira mentalement toute perception des attachements et s’oblitèrera toute situation impliquant une forme de contrat tacite, comme chaque fois qu’on tire de quelqu’un un avantage dont on lui devrait logiquement être redevable – ne pas ressentir de gratitude. Elle refusera toujours, en somme, de considérer qu’une certaine attitude induit toujours chez autrui une certaine interprétation logique de ses penchants entendus comme durables, et que des démonstrations réitérées d’affection impliquent quelque « fusion » des rapports cristallisés autour d’une confiance et d’intentions supposées : tout cela, son esprit, dans une forme étrange d’oubli volontaire, refuse de le voir parce qu’il lui faudrait autrement s’en soucier, et Lou semble même inapte à reconnaître la possibilité d’une union plus que cérébrale et détachée de toute mémoire, de toute habitude, de toute temporalité et de tout progrès dont les effets consistent en l’établissement d’un rapport d’obligation tacite, même indésirée. Quand l’affection mutuelle crée de facto une tendresse et un lien entre elle et quelqu’un d’autre, elle arrange sa conscience pour ne pas s’en apercevoir, et lorsqu’elle s’en rend compte c’est avec une façon de répugnance et d’importunité qui lui fait un devoir presque instinctif de partir, comme un geste inconscient de légitime défense, le refus d’un fait incommodant parce que contradictoire avec son désir d’indépendance absolue. Elle devine par intervalles qu’une telle indépendance, qu’un pareil dégagement d’un point de vue relationnel, ou n’est pas possible ou n’est pas partagée, et cet aperçu, même instantané, aurait dû se graver en elle, si elle n’avait pas entretenu ou subi le déni psychologique de cette réalité ou de cette impossibilité, ainsi qu’une expérience ordinaire qu’on assimile avec conséquence. Mais Lou n’est, sur ce sujet, pas du tout conséquente, sa pensée s’obstine à ne pas voir ; ce qu’elle veut, elle, c’est apprendre, et rien d’autre – elle abhorre donc avec quelque effroi épidermique, la détournant de certaines vérités factuelles, toute représentation mentale d’une relation qui en ferait une femme au regard d’un homme intéressé –, et c’est avec une dignité rare et dépassionnée (mais dépassionnée sur le sujet exclusif du cœur vu comme réel et non fantasmé comme littérature – c’est ce qui égarera bien des hommes et les éloignera de la délicate compréhension d’elle, d’où ces malentendus) qu’elle tient à prouver, au moyen de facultés intellectuelles remarquables, que son existence peut trouver une justification et un sens non dans la captivité familiale et domestique qu’elle méprise sans se l’avouer chez sa mère, mais dans la science et l’individualité, dans l’élévation théorique et objective ou dans une façon de technique poétique assez déconnectée des fixations sentimentales concrètes. Elle veut se grandir, s’élever, s’édifier ; elle suppose pour cela n’avoir besoin que d’un guide, un de ces guides rémunérés qui en savent long, qu’elle sait reconnaître avec un flair très sûr, qu’on paye seulement d’assiduités et d’une attitude d’élève modèle, après leur avoir pris, extirpé, dérobé tout le savoir de leur grandeur – oui, mais peut-on s’approprier la grandeur sans admirer, et comment une admiration ne serait-elle point une variété d’amour ? Comment sans amour une admiration aurait-elle le caractère pleinement avoué, et honnêtement délié, d’où peut naître la netteté de la grandeur ? Et comment serait-on à la fois suprêmement lucide et tant refoulé ? En somme, quelle cohérence intérieure, y compris philosophique, peut-on bâtir dans la grandeur et le génie, à partir de cette bizarrerie morale : j’admire mais je n’aime pas ? ou bien : j’aime mais je me refuse l’attachement d’aimer, j’aime l’idée de l’homme mais je me défends d’aimer l’homme ? Une clarté s’annonce compliquée à construire sur un tel fatras intime.

Évidemment, les meilleurs professeurs à l’époque sont des hommes, et ils enseignent peu dans des classes mixtes – d’ailleurs, Lou ne se contenterait pas aisément d’une chaise égale parmi maints élèves, elle exige toujours, en relation de maître à disciple, la place privilégiée, le rôle distinct de remarquée et de préférée : c’est sans doute un reste des caprices puérils permis et entretenus par sa classe sociale, je veux dire qu’il faut qu’on soit disposés à la recevoir, ou alors elle insiste, mais ça n’arrive guère car les hommes sont fort disposés à recevoir une demi-princesse russe qui sait, dans ses lettres d’approche, flatter même sensuellement leur orgueil. Elle consent surtout à un enseignement particulier propice à épanouir pleinement son intelligence dans un travail acharné, intelligence qu’elle sait exceptionnelle et dont elle ne doute pas des effets d’impression vive qu’elle exercera sur ses professeurs. C’est ainsi que toute son existence sera consacrée à se fonder une place parmi les esprits masculins les plus brillants de son temps qu’elle décèle avec un incroyable instinct, à en recevoir les leçons les plus assidues, les plus étroites, les plus courtisanes et doucereuses, mêlées d’implicites adorations, à absorber l’attention et la substance de ses professeurs avec une présence et un acharnement maladifs, dévorant leur temps et jusqu’à leur désir de création, à s’efforcer de s’en faire admirer en niant toute saveur d’amour réel, à valoriser auprès d’eux sa sagesse et sa sensibilité féminines, avec de ces poses mondaines qui caractérisent la petite fille aristocrate et adorée qu’elle est restée malgré tout, puis à paraître s’étonner que ses qualités si coquettement valorisées pussent exacerber la sentimentalité de ces maîtres en un siècle où rien que la proximité régulière et entretenue d’un homme et d’une femme implique presque nécessairement la passion réciproque ainsi qu’une multitude de rumeurs aussi significatives qu’irrévocables, puis à refuser argutieusement leurs plus éclatantes démonstrations d’amour, à rejeter non sans une ferme pitié leurs vœux solennels, à les éconduire de l’air raisonnable et compassé de qui ne peut partager une offre sentimentale et recommande de se résoudre à la plus grande impassibilité, non sans pourtant une façon de compréhension située pour ainsi dire à côté de la conscience, comme un instinct qu’on refuse de caresser, qu’on évite, comme si la soif ne devait pas exister parce qu’on a décrété un jour qu’on ne boirait jamais d’eau pure, et ensuite, dans un mouvement centripète, à affecter d’être vaguement remuée de pareils élans, à s’entretenir l’impression d’un choc à soi-même pour se consulter et s’observer avec plaisir, mais avec une demi-conviction seulement, et ensuite à laisser ces professeurs dans le dégoût d’eux-mêmes, dans la dépression de leur insuffisance, dans le déjugement de leurs forces, dans l’impression d’un gâchis de temps après tous ses espoirs d’alliance et tous ses efforts de succès, mais à ne pas cesser pour autant de les consulter quoiqu’en posant comme condition à la continuation de leur entrevue d’arrêter sur-le-champ de la considérer en femme (condition naturellement impossible), à les poursuivre toujours jusqu’à épuisement et éclatement de leur cohésion y compris sous forme d’invitations et de promenades romantiques de plusieurs mois à l’étranger, jusqu’à réussir à s’en faire haïr de contradictions et de malpropreté morale, puis, enfin, après ces désastres soldés souvent par des suicides tentés ou réussis, à papillonner vers quelque autre lumière virile qu’elle envoûtera de la même « innocente » manière, sans jamais tirer parti de ce qu’elle a appris des hommes au cours de ses relations antérieures désastreusement terminées, sans jamais ménager, notamment, la distance propre à lever tous malentendus ou la différence notable d’attitude qui distingue une amante éprise d’une élève pas plus que froidement intéressée – car enfin, est-ce qu’on dîne en tête à tête dans des auberges d’Italie visitée en grands épanchements d’âme, avec un simple enseignant ? Je ne prétends pas qu’un code n’est pas absurde qui établit qu’une femme ne devrait pas pouvoir passer du temps avec un professeur, ce n’est pas du tout cela, je jure que je me moque des doctrines du savoir-vivre, mais comment un tel professeur, alors, pourrait-il savoir que, dans la mentalité de Lou, admirer n’a rien à voir avec aimer, et qu’elle ne se permet jamais, usant par ailleurs de tant d’étonnantes libertés intellectuelles de façon à s’épanouir, d’user d’une moindre liberté physique pour jouir, s’en défendant même comme un complexe tu, malentendu qu’elle entretient en cachant la différence paradoxale existant au fond d’elle entre accepter le plaisir par l’esprit et par le sexe ? Comment deviner cette incohérence, cette invraisemblance, cette scission, cette dichotomie pour ne pas dire : cette duplicité ? Je suppose même une ambiguïté dans sa conversation, dans son expression sur sa représentation de la vie, pour que ces maîtres ne l’aient pas pu plus tôt comprendre, car en quels termes ses effusions étaient donc faites pour qu’aucun ne sentît, tandis qu’elle s’avouait si « sincère », qu’elle avait fait l’impasse sur les choses du corps qui la répugnaient comme une façon de chaîne et de sujétion ? c’est nécessairement qu’elle devait laisser entendre plus qu’elle n’était capable de faire, car un homme recevant cette confession, même par pur intérêt sensuel, dans une parole de franchise l’eût rassurée aussitôt en lui figurant qu’elle ne s’engagerait avec lui qu’à quelques nuits de plaisir sans conséquence, et que ce serait pour elle, au surplus, un apprentissage supplémentaire. Mais nul ne lui communiqua même cette vérité, car elle se tenait avec eux dans une feinte d’excès intellectuel où, sans doute, elle laissait naître une gêne d’évoquer nettement cette réalité, et cela durerait longtemps dans la vie de Lou… et même de Friedrich Andreas, son triste époux : croirait-on qu’elle ne l’épousa qu’après qu’il se fût planté un couteau près du cœur, quelques jours seulement après leur rencontre, et à condition expresse qu’il ne la toucherait jamais ni n’exigerait rien d’elle en mari ? Il fit pourtant cette promesse, probablement dans un moment de faiblesse équivalant à un abus, et ainsi dormirent-ils toujours dans des chambres séparées, bien qu’une nuit il exigea d’elle cet abandon auquel elle s’opposa de toutes ses forces, écrit-elle, en l’étranglant jusqu’à l’asphyxier : charmant engagement pour un homme extrêmement instruit et qui pourtant ne lui déplaisait pas ! il en souffrit atrocement, comme les autres, passant par différentes phases de déprime, ne comprenant pas l’obstination blessante de ce presque-célibat (il se rabattit sur sa domestique à qui il fit plusieurs enfants : Lou eut certes la cohérence d’accepter et d’encourager cette relation). On peut juger un tel contrat curieux et contradictoire, car enfin, elle se mariait ! mais pourquoi, si rien ne l’y contraignait, au surplus avec un inconnu ? On aurait tort de penser cela, qu’elle se mariait, en quelque sens traditionnel du terme, elle ne se mariait point au juste, seulement elle ne faisait que s’attribuer un statut de femme mariée de façon qu’aucun autre homme ne la courtisât, de façon qu’elle pût enfin se soustraire aux prétendants par cette excuse, par cette feinte misérable, de façon surtout à se débarrasser de son image de célibataire comme femme-à-marier : elle achetait sans se l’avouer et au grand dam de son mari officiel une paix de prétexte en s’attribuant la qualité d’un sexe devenu intouchable – oui, et l’on voudrait que cette femme eût été un miracle de franchise et d’introversion ! À plus de trente-cinq ans, elle avait donc poussé au désespoir de nombreux soupirants, demeurant vierge en un corps resté apparemment assez mâle et infantile, incapable même de penser vraiment l’incompréhension des hommes autour d’elle avec qui elle liait des serments spirituels, rendait ses rires gracieux, échangeait des poèmes, ou fondait en des regards semi-pâmés d’adoration des théories dont elle s’abreuvait tandis que lui s’emplissait en secret de projets conjugaux : voilà comment elle fut incontestablement, dans un sens presque objectif, la parasite des hommes qu’elle admira ; et aussi, voilà pourquoi : car elle avait peur de se servir de son vagin, préférant se persuader qu’elle était une grande intellectuelle qui n’avait guère l’occasion ni la nécessité d’y penser !

L’idée, d’ailleurs, de ce ménage apparemment « inconvenant » à trois et qui paraissait une telle audace et un tel un pied de nez à tous les usages et à toutes décences, avec Paul Rée et n’importe quel autre homme pourvu qu’il fût « spirituel » ainsi qu’elle l’avait fixé au départ (traduire par : « aussi peu sensuel que possible »), comment ne voit-on pas qu’elle était l’exacte préfiguration de ce stratagème marital consistant en une façon hypocrite ou inconsciente de se débarrasser de l’assiduité sentimentale et sexuelle des hommes ? Car ces deux mâles, s’ils avaient vécu sous le même toit, n’auraient pas pu décemment prétendre assaillir la femme en présence et sous le témoignage de l’autre, c’eût été tout à fait déplacé et lubrique, comportement inimaginable, tout particulièrement issu d’êtres distingués justement pour leur instruction et leur élégance sophistiquée, leur « intellectualité » ! Au surplus, quel homme extérieur à ce trio eût risqué une moindre séduction en un territoire si compliqué et impropre à l’intimité ? Il n’est pas difficile, je pense, de deviner que cette superfétation d’hommes consistait exactement en une prévention d’homme, en une stratégie consciente ou non d’évitement de toute possibilité d’amant admis d’office comme entrave et, probablement, envisagé avec embarras comme un complexe. Mais qui, parmi les hommes, eût pu supporter impassiblement cette abstinence, et notamment lequel des deux qui l’assiégeaient de prévenances et qui l’aimaient si manifestement qu’ils le lui avaient déjà avoué, tandis que, pour autant, elle n’avait point renoncé à ce projet faussement fantasque avec eux, y tenant obstinément pour ses propres soulagement et salut ? Ce piège de l’engagement perpétuellement renouvelé, cantonné à l’amitié intellectuelle candide et immaculée, doublé d’une ferme réclusion sentimentale notamment dans la continence des envies sexuelles et la rétention de l’aveu, était bien, je trouve, la plus grande perfidie paradoxale que pût faire à des hommes une femme qui s’était jurée de demeurer libre et de ne jamais subir la contrainte et l’envahissement de l’autre sexe ! Elle voulait n’être liée par personne de façon à exprimer pleinement son potentiel intellectuel, et elle obligeait tacitement ou explicitement à retenir toutes les potentialités corporelles des hommes autour d’elle ! Et en effet, elle ne souffrit vraiment d’aucun des hommes qu’elle vampirisa, et tous se consumèrent pour elle, sombrèrent dans diverses névroses consécutives à la frustration et aux contradictions qu’ils se sentirent forcés de contracter, cette distance physique, cet intenable désir viril gardé douloureusement en lisière, prohibé comme les crocs à des chiens domestiques supposés faire continuellement le beau dans l’espoir d’un revirement et d’une caresse. Ils n’étaient bien sûr, ces hommes, jamais tout à fait à la hauteur de leurs serments, et ils se sentaient périodiquement tentés et invités, par les maints abandonnements de Lou, à des renouvellements sentimentaux dont ils ressortaient de nouveau cassés et dévirilisés, abattus d’incompréhension, n’osant penser cette femme d’une inhumaine contradiction, parce qu’elle se dissimulait son incohésion, ne pouvait s’admettre ses subterfuges ni eux non plus parce qu’ils l’aimaient et la dignifiaient au-delà de ce qu’elle était, se confessant innocente, cependant qu’entièrement coupable. Intolérable et stupide torture ! Et où Peters me semble bien indulgent, d’une trop forte complaisance à son endroit, c’est lorsqu’il admet avec une espèce de fierté pour son sujet qu’elle fut l’inspiratrice du génie de ces individus au prétexte qu’après l’avoir connue ils déployèrent, certes, une énergie créatrice extraordinaire : or, c’est bien au juste « après » l’avoir connue et non « pendant » qu’ils parurent en tirer profit, mais en ce que tant que durèrent leurs fascination et espérance ils s’étaient abstenus de travailler c’est-à-dire de faire mieux qu’interminablement bavarder et lire, ce qui constituait a contrario l’essence même de la méthode d’apprentissage de Lou à qui ils se conformaient et que Peters paraît admirer d’avoir écrit un petit texte tous les deux ans. En vérité, la biographie montre que tant que Lou vivait avec eux de façon si exclusive et envahissante, sa présence omniprésente et excitante ne pouvait aisément permettre qu’ils fussent productifs et la désertassent pour leur art, ce dont elle et eux prennent conscience par intervalles en manifestant une façon de remords à voix haute ou dans des lettres ; elle les empêchait ainsi de réaliser solitairement leur talent, tandis qu’ils consentaient à cette pause prolongée avec l’excuse de leur formation sentimentale et de leur avenir, excuse qu’ils travestirent en louanges flatteuses comme il convient toujours à des amants supposant que l’expression de leur transport constituera une manière de persuasion, pour l’aimée qu’ils espèrent ainsi séduire, comme pour eux-mêmes qu’ils désirent tromper par de nobles prétextes. Et ainsi, s’ils firent ostensiblement de Lou une « muse », c’est uniquement parce qu’ils conversaient longtemps avec elle, qu’elle était propice à leurs développements dont elle tirait à son avantage la substance, parce qu’ils aspiraient à la flatter de pareils compliments, et parce que, dans n’importe quelle discussion de gens éduqués et curieux, on apprend toujours au moins quelque petite chose à s’écouter parler. Mais la vérité de ces périodes bavardes de leur existence, c’est que le temps qu’ils passèrent avec elle correspond en gros à une paralysie et à un arrêt temporaire de leur facultés créatrices : quand on ne fait rien, c’est évident, on prétend qu’on se « ressource », et l’on en attribue le « mérite » et la « gloire » à l’objet de sa distraction qu’on rehausse indûment, parce qu’il faut bien se justifier, au nom d’une vertu ou d’une valeur, de cette passivité qu’on voudrait constructive, ne sachant pas encore, pour l’heure, si elle va déboucher sur un établissement neuf. Ils se figurèrent donc une sorte de transition, en l’état d’un état d’euphorie instable et impropre à un travail d’art raisonnable et posé, mais ils devinrent en fait de mièvres et pleurnichards éconduits, même Nietzsche qui, avant d’être méprisé d’amour, jugea apparemment valorisante cette idée faible, romantique, bien faite pour impressionner une Lou en quête de mysticisme chez celui dont l’écart à la preuve dut lui paraître une singularité à encourager, je veux parler une nouvelle foi de ce mythe facile et bête de « l’éternel retour » qui existait probablement dans l’esprit du philosophe avant sa rencontre avec la jeune Russe mais dont je soupçonne la première mention de lui avoir causé un tel effet d’admiration que Nietzsche en profita pour la renouveler en manière d’épate, sans plus de conviction que l’entraînement d’une chose ressassée avec un enthousiasme feint, qu’une litanie pour plaire : cette hypothèse fantasque, floue, orientaliste et étonnamment aventurée de toute existence comme une suite de cycles renaissants, se renforça, je crois, surtout de l’enfantillage de l’amour, et elle servit tant à la prétention du génie inspiré – inspiration naïve à laquelle Nietzsche n’avait jamais prétendu jusqu’alors – qu’il fut ensuite difficile de la désavouer, bien qu’elle ne se rencontre que rarement dans ses œuvres : il en parla sans beaucoup l’écrire, cela signifie qu’il n’y tenait pas tant. Toutes ces puérilités additionnées, non sans plaintes, non sans sanglots, non sans maintes variétés d’humeur qui tendent à faire classiquement de l’homme une femme, suscitèrent en dernier lieu la pitié condescendante de Lou, ces prétendants étant souvent si désespérés et si proprement stupides qu’elle leur promettait un soutien moral en dernier recours, mais ce n’est chaque fois que quand ils abandonnèrent tout dessein d’amour, le plus souvent en une fâcherie exaspérée, après le défoulement d’une dispute définitive et l’éclat d’un agacement de toute cette mascarade excessivement atermoyée, qu’ils songèrent à rattraper le long temps perdu de leurs tendresses et se livrèrent enfin à ce qu’ils auraient dû faire depuis des mois, certes dans une fièvre créatrice au sein de laquelle ils se consternèrent de leurs inutiles nonchalances passées – d’où l’allégation de Peters qui préfère voir dans ces effervescences créatrices soudaines la conséquence positive de l’influence de Lou au lieu de sa responsabilité négative dans leur maintien en une forme de végétation et de tromperie – façon de divertissement troublé – de leur force et de leur génie particuliers. Non, elle n’a rien développé en eux, mais en épanchements banals et languides ils ont oublié un temps leur identité, comme c’est de coutume dans les amours illusoires et idiots, et non réciproques, et ils se sont retrouvés eux-mêmes d’un coup après cette torpeur aliénante, dans l’ambition brutale d’activer enfin leur puissance après tant de honteuse inertie ; et le plaisir décuplé qu’ils y ont trouvé, la fierté de se reconnaître enfin de nouveau, avec la nécessité de se sentir autonomes et valeureux c’est-à-dire virils, leur a permis la naissance d’œuvres justement foisonnantes et éclatantes comme Zarathoustra parce que longtemps retardées d’une pénible frustration. Sans parler, peut-être, de ce que ces œuvres étaient le fruit d’un désespoir, et qu’il n’y a peut-être pas de plus belle motivation au monde et de plus grand bienfait pour l’art que de se savoir créer dans l’indifférence et dans la négligence de tout amour autre que l’amour de soi-même. En ce sens uniquement, Lou fut une aide à la création, mais au même titre à peu près que le bourreau est l’auxiliaire de quiconque veut retrouver et célébrer les plaisirs de son corps.

Certes, on peut néanmoins toujours déplorer la bêtise de ces hommes, par exemple la persistance de leur attachement sans motif d’espérer après les refus réitérés de Lou, ainsi que l’abaissement individuel jusqu’à l’oubli de leurs facultés créatrices, et considérer la somme d’immaturité et d’aveuglement qu’il leur fallut pour ne point deviner comme ils étaient les jouets d’une femme qui n’avait pour leur personne aucun égard généreux mais au contraire beaucoup de convoitise pour les ressources de leur cerveau, qui jamais ne consentit à leur venir en aide aussitôt qu’elle les avait fuis et oubliés (Peters ne mentionne pas qu’elle eût jamais eu le dessein de visiter Nietzsche après sa crise : elle se trouva, n’en doutons pas, tous les prétextes du monde, toutes les raisons de réticence ingrate, en la proximité d’Elisabeth, la sœur, qui la détestait et, à ce que je suppose, auprès de qui elle ne désirait pas « s’imposer » – on n’imagine pas que Lou, cette extraordinaire femme de scandale et de mépris hautain, de mépris manifeste et déclaré pour toute convention, invoquait régulièrement des bienséances pour s’épargner ce qui lui déplaisait) ; elle ne songeait plus après qu’à courir une vie d’aventures intellectuelles stimulantes sans souci de considération véritable pour ces fantômes ramassés et dévastés – et je ne veux même pas, ici, reprocher à Lou son égoïsme qui est bien similaire à celui de nombre d’hommes qui prétendirent la subjuguer –, mais comment eussent-ils pu vraiment comprendre, dans le siècle où ils vivaient, dans les mœurs et même au sein de l’humanité qu’ils connaissaient – car on distingue chez Lou, à force d’étude objective, un problème d’identité si difficilement accessible qu’il ne semble pas même du registre de l’humain – qu’une femme pût les admirer profondément et n’avoir pour eux aucune faiblesse, qu’elle eût désiré nourrir leur rapport sans les désirer eux, qu’elle se fût alimentée de leur force intellectuelle sans jamais en ressentir la moindre gratitude ni la plus petite tentation de leur rendre quelque chose ? comment ? Qu’un homme même comme Nietzsche, surtout comme Nietzsche, si dégagé de conventions et qui eût accepté a priori la réalisation d’un « ménage à trois », que cet homme-là n’eût pas entendu que cette femme était une sangsue fillette quand, dans sa joyeuse légèreté, elle parlait avec passion même de sexualité et promenait avec lui une mignardise patente et un désir de parure qui lui semblaient destinés, mais quel autre homme eût reconnu et négligé Lou comme elle le méritait ? Le surhomme, le surhomme lui-même ! attiré et bloqué par une poupée asexuée qui, pourtant, dissertait chaudement de l’épanouissement du corps, excitante, envoûtante, étourdissante, tout comme si elle n’était pas physiquement scellée et cachetée moralement : le guet-apens ! quelle tragédie ridicule ! quel édifiant paradoxe ! Qu’elle se gavât insolemment de leur hauteur de vue cependant qu’ils retournaient si piètrement en enfance, oui, piètrement dans l’enfance de leur art, elle grandissant en distance rationnelle, eux se rapetissant en gentillesses disponibles, eux devenus domestiques ! Doit-on s’étonner après cela que Nietzsche, dans son œuvre, ne parlera plus des femmes qu’avec une méfiance confinant au dernier mépris ? Doit-on lui reprocher son amertume, sa rancune, sa rancœur et sa honte, cette honte diffuse, pour la première fois de sa vie, lui si orgueilleux et si sûr de sa force d’esprit, d’avoir été frappé d’un coup totalement imprévisible, aliéné de sa fierté virile, désillusionné, de s’être fait imposer, lui le chantre de la désinhibition, un sujet tabou, un sujet enfin dont il n’est pas fier, un sujet d’incompréhension sidérante, comme un poids mort dans sa franchise hautaine et ô combien essentielle animée de vitalité, en l’espèce d’une seule femme qu’il hésitera toujours, à jamais, à considérer comme l’incarnation du sexe, à extrapoler comme modèle de la femme, n’en connaissant guère d’autre si ce n’est sa sœur qui n’est jamais vraiment une femme pour un frère, circonspect désormais à considérer cet objet général, si interlope, si instable et inassumé, si imprévisible et louche à l’image de Lou, contaminant tous ses commentaires sur le genre entier, à la manière d’un mauvais souvenir dont on conserve du dépit et auquel on refuse de regarder par crainte de s’y blesser encore ? Il serait intéressant en cela de relire chacune des mentions qu’il fait de la femme dans ses livres, même si, je crois, elles sont plutôt rares en dépit de l’impression de scandale qu’elles provoquent pour la plupart, au regard de cette difficile expérience qu’il eut de Lou et qui doit contenir à peu près toute sa connaissance de la féminité et son répertoire presque unique d’indices comportementaux féminins : il faudrait analyser si ses remarques ne s’appliquent en réalité qu’à un cas psychologique unique et difficilement transposable, pour ne pas carrément dire à un cas pathologique, celui d’une femme, Lou, dont l’identité comportait une somme de contradictions qui dissuadaient d’évidence à en inspecter le fondement et à y quêter une nette et saine cohérence – tout lui parut vaguement hypocrite et malsain chez elle, et cette intuition d’une duplicité et d’un refoulement qui fut sans doute accentuée par son amoureux dépit, il ne voulut plus jamais avoir à y examiner de nouveau, c’était fini, passé, terminé, remisé pour toujours ; il avait d’ailleurs bien d’autres sujets d’importance à traiter pour ne pas s’y appesantir. Il est vrai qu’alors, imaginer que la femme, toute la femme, c’était Lou, que Lou incarnait toutes les caractéristiques foncières de la femme, voilà certainement qui était propice à engendrer la misogynie qu’on lui reprocha si longtemps ! C’est ce prototype aberrant, en somme, et dont il se méfia, qui lui servit dès lors de repère et de soupçon, il se refusa ensuite à inspecter davantage cette créature, elle lui parut défectueuse et incomplète, par trop légère dès cette expérience, de sorte qu’il n’en dit jamais beaucoup plus. La peine invincible qu’il tira de sa déception, sans parler de l’incompréhension inédite qu’il dut s’avouer dans cet échec, créa probablement en lui ce dégoût changé en instinct comme après la brûlure on n’approche pas facilement d’une flamme : il avait espéré avec tant d’ardeur, tant d’innocence et de naïveté pour une fois, que la rebuffade tomba comme une gifle sèche et amère sur un museau de chien. Il lui avait semblé être explicite dès le départ, et il fallut que Lou, qui paraissait à maints endroits d’une fulgurante perspicacité, fît semblant de ne pas comprendre son désir, jusqu’à la mauvaise foi.

La contradiction la plus flagrante et désolante, comme l’exprime Peters à demi-mots, c’est que l’attachement sincère et démonstratif, même stéréotypé, de tous ces hommes fut sans doute cause, dans une large mesure, que chacun d’eux, un à un, échoua et s’aliéna Lou : s’ils l’avaient simplement ignorée après l’avoir entendue si soucieuse d’indépendance et de savoir éthéré et décontextualisé, s’ils avaient méprisé sincèrement ses élans de disciple tout de tête et péniblement asexuelle, s’ils avaient rien qu’auguré de cette bizarre chimère départie de corps amoureux et s’ils l’avaient chassée de leur territoire bien avant que ce lieu intime et mystérieux n’ait été tout à fait investi, déchiffré, aspiré et comme violé par elle, ils eussent démontré leur attractive puissance à ses yeux et sans doute attisé le besoin de Lou de les consulter, par d’autres moyens certainement que des sollicitations ingénieuses autant qu’ingénues. Car elle était, je crois, de cette sorte obstinée et furieusement curieuse qu’on eût pu faire venir à soi, en étant génial, par la condition d’une promesse écrite de débauche provisoire ; et, même si j’exagère, en tous cas un refus implacable lui eût été évidemment une attraction supplémentaire, et il n’eût fallu certainement que la repousser fermement et franchement pour obtenir d’elle ce qu’elle ne consentait jusqu’alors à donner à aucun homme. Peters lui-même, en se servant de ses écrits comme preuves et balayant l’hypothèse facile d’une « frigidité » – mais c’est que « frigidité », ce mot, n’a aucun autre sens que celui d’une sorte d’insulte ou de défaillance, bien que Lou, à cette époque, fût bien sûr frigide c’est-à-dire bloquée mentalement à l’idée d’être possédée et assujettie par un homme ; il en est d’ailleurs ainsi, à bien regarder, de la plupart des concepts de la psychanalyse : ils accablent les femmes et ne relèvent d’aucune réalité utile –, Peters admet que ce que Lou recherchait en fait était une façon de soumission temporaire, d’abandon femelle au mâle, de confiance luxurieusement assouvie, dont elle témoigna plus tard dans ses opus, et je veux compléter sa pensée en soulignant l’erreur fondamentale de Lou qui, dans la primauté de son indépendance morale, voulut se poser d’emblée partout en intellectuelle « de salon », en savant, en pur esprit, semblant indiquer qu’elle quêtait une rivalité mentale avec les hommes tandis que cette posture est précisément de toutes celle qui, induisant à la fois force galanterie et distinctions avec des professeurs subtiles et une déconsidérations de ses attraits de femme, était la moins propre à lui permettre de rencontrer un homme qui, pour ainsi dire, ne la respectât pas. Elle dissimulait ce désir libidineux, cette soif d’inconséquence sexuelle, sous des dehors enjoués et frénétiques, passant ainsi pour une fillette accessible et même souvent facile parce qu’elle paraissait disposée à l’intimité des hommes, ce qui n’était pas vrai, du moins pas vrai pour tout – mais cela, elle le cachait, et je prétends qu’elle savait qu’elle jouait un double jeu – et, d’autre part, elle était trop compliquée et rusée pour s’attirer aisément des dominateurs ; et néanmoins, tant qu’elle en maîtrisait les conséquences, elle n’avait aucune raison de se sentir gênée, et il eût fallu un superbe mufle pour abuser physiquement d’elle, ce qu’elle s’abstenait de favoriser dans son entourage. La mode où elle baignait était exactement faite pour la frustrer de celui qui aurait bouleversé son jugement des rapports conventionnels qu’elle entretenait avec les hommes, et c’est au point qu’elle ne regretta, semble-t-il, pas un de ceux que ses bizarreries comportementales blessèrent, elle n’eut jamais que des effusions au présent et paraît n’avoir, comme j’ai déjà dit, jamais tiré leçon d’un souvenir : toutes ses leçons étaient dans les livres et les conférences, tout son bonheur dans l’effervescence intérieure des connaissances acquises, elle avait seulement besoin de se sentir croître en esprit, et cette croissance, je prétends qu’elle ne fut pour l’essentiel que théorique, parce que Lou était allégorie d’érudition, et pas seulement parce qu’elle finit par se passionner pour la psychanalyse de Freud, qui n’est, à des détails près, qu’une variété du spiritisme ou de la parapsychologie, et qui n’a jamais guéri personne au contraire de l’illusion que Lou entretenait pour se croire utile, mais parce que toute sa capacité se résumait à apprendre efficacement, et que nul de ses écrits, du moins aucune de ses réflexions figurant par maints extraits dans cette biographie, ne m’a donné l’impression d’une finesse ou d’une pertinence : Lou ne fait que de l’épanchement, elle « s’écoute » et n’a manifestement pas grand-chose à entendre, et je crois qu’elle s’impatientait de cet état de vide qu’elle éprouvait en elle et qui lui faisait rechercher perpétuellement des nouvelles voies de compréhension de son intériorité et des chemins d’accès à la grandeur. C’est comme si son unique quête, son dessein existentiel, avait toujours été de trouver le truc, la magie, le secret par quoi on aboutit au génie, par quoi on devient une sorte d’âme authentique. C’est cette énigme lancinante consistant en ce qu’en dépit de sa mémoire prodigieuse elle ne parvenait pas à réaliser une seule innovation véritable et le savait qui, je pense, la poussait à travailler jusqu’au malaise physiologique dans la proximité d’individus qui, eux, savaient organiser des jugements entièrement inédits, comme si elle aspirait à s’en imprégner, à y baigner pour déverrouiller le mystère, à comprendre enfin la clé de leur supériorité qu’elle ne se sentit jamais. Mais elle ne fit dans ses textes que finasser sur des évidences aux contours flous, au mieux que développer à peine des idées préexistantes ; ses éclairs sont ou fugaces ou douteux, elle ne propose que des romantismes creux, des commentaires banaux ou des continuations limitées, et cela vient, je pense, de ce qu’elle n’avait aucune intuition de l’origine de l’art qu’elle finit, si j’ai correctement extrapolé, par admettre une résultante de la frustration (il est vrai que, comme elle avait tout à disposition, comme elle n’eut jamais vraiment le besoin de se fabriquer une indépendance notamment financière, ce fut pour elle, en général, tout à fait décoratif et ludique que de tâcher de gagner de l’argent par sa pensée : c’était fort bien expliquer son incapacité à créer, la félicité induisant peu à elle seule la nécessité de se forger des réponses et d’imaginer des trouvailles !). Elle ne conçut pas le génie, je crois, comme une méthode extrêmement personnelle de questionnements, d’extraction dans la lourde solitude et d’interprétation cruellement vérace : Lou appréciait d’être seul surtout par intermittences, et uniquement quand elle avait été longtemps saturée de ses féroces appétits de promiscuité, et le savoir ne lui apparaissait qu’un jeu, ou plutôt un défi à son entendement, mais jamais véritablement une apparition de la vérité, quelque grandeur émanée de soi, ni même peut-être un effort – il fallait que le génie fût le fruit d’une façon de plaisir intellectuel, même enfiévré, même maladif, même avec pâmoisons et épuisements, de « joute galante », car même alors Lou, je crois, ne peinait pas. Et d’ailleurs, cette hypothèse rejoint parfaitement la nature de ses enthousiasmes intellectuels : elle reconnaissait la pensée supérieure non parce qu’elle était forte ou vraie, mais parce qu’elle présentait le caractère d’absconserie propre à susciter le défi plaisant d’enregistrer des données compliquées, exercice auquel elle était déjà douée et n’avait qu’à se perfectionner. En somme, elle admirait le génie qui lui demeura mystérieux et inaccessible comme une faculté qui lui manquait, une persistante frustration, mais sans pouvoir faire plus que l’imiter superficiellement, ce que Nietzsche lui-même, au temps où il l’aima peut-être le plus, lui fit entendre, tant il était « propre » en intelligence, tant il était un philologue intègre, en lisant la première partie d’un de ses manuscrits dont il jugea le style affreux et dont il refusa de s’étendre quant aux idées.

Enfin, dans ce vice de la négligence, dans ce défaut d’appréciation et de discernement sur elle-même, il s’en cache un autre à mon sens pire, qu’on rencontre dans la vie de Lou chaque fois que ses indifférences ont manifestement provoqué une rupture et que l’amant dépité tâchait à se reconstruire : c’est que, par une façon d’aguichage tendre, elle insistait pour réconforter du mal qu’elle avait produit, mal qui ne pouvait lui être insu dans les situations explicites et brutales où il était né et où on le lui avait déclaré, et à force de réconforts affectueux et attentionnés elle donnait encore l’illusion d’un amour naissant et contribuait à renouveler le mal du spleen dont elle était responsable. Elle semblait souvent, en somme, le médecin attentionné, prodigue de conseils et touchant de sagesse, aimante en quelque sorte, qui fabrique le mal pour pouvoir le guérir, et cette dépendance qu’elle entretint après les douleurs qu’elle avait causées me semble une torture terrible et une abomination. Sa conscience lui faisait trouver à se déculpabiliser en adoptant, peut-être sincèrement, ce rôle protecteur qui était un simulacre et une complaisance ; ainsi, non seulement elle se savait dans la proximité persistante des grands hommes, mais elle pouvait s’imaginer leur thérapeute et leur inspiratrice, double perspective et vision flatteuse d’elle-même et de sa place, de son influence. Je m’étonne assez, après cela, qu’une telle femme ait pu se tourner vers la psychanalyse et notamment dans une dimension clinique, mais j’y vois surtout la preuve supplémentaire que la psychanalyse se passe très généralement de psychologie élémentaire, et que c’est surtout la dimension théorique, une fois de plus, y compris dans les applications dites « pratiques » de ce qui n’est rien qu’un ésotérisme symboliste, qui fascina Lou bien davantage que toute vérité ou que tout impact sur le monde : au mieux, elle aurait cru gagner en compréhension d’elle-même, ce qui lui eût donné l’avantageuse impression qu’il y avait beaucoup à comprendre, mais il appert qu’elle ne sut jamais chercher la cause et le nom réels de ces affectations nuisibles d’où surgit l’idée du fameux « ménage à trois » – pas même cela, selon toute apparence, elle ne le discerna au fond d’elle. Mais elle tint, certes, d’intelligents discours sur la sexualité qu’elle finit par trouver vers cinquante ans en une multitude d’amants qui lui assurèrent la plénitude mentale dont elle avait manqué et qui lui permirent d’acquérir, sans renoncement à son indépendance, la conscience de son corps et le souci de sa vitalité – dès lors, ce fut pour elle une libération et un déblocage, elle exprima des positions enfin plus hardies sur les rapports humains, plus vraies, plus justes, désinhibées, moins entachées évidemment du point noir d’un complexe (pourtant, je devine sans l’avoir lu que son opus de cinquante pages sur la sexualité anale contient encore probablement, comme c’est l’usage en psychanalyse, une savante multitude d’extrapolations symboliques et mythologiques de nature à prouver avec force érudition, dans une société d’hommes, comme Lou sait son sujet et comme cependant elle ne redoute pas d’en parler à la manière qu’il faut pour s’en faire reconnaître) – ; elle poursuivit, je crois, dans « l’inertie dirigée » qui l’avait déjà tant mue, je veux dire avec la même fausseté principielle, le même biais et la même déception dans son désir personnel de hauteur et de génie, défaut d’un esprit empreint de beaucoup plus de préjugés qu’on ne peut croire, qui se dissimula jusqu’à la mort son préjugé essentiel, la clé de son verrou d’existence, je veux parler de son préjugé sur le génie considéré comme pure somme de connaissances appliquées, préjugé qu’elle dissimula au moyen d’une poignée d’audaces surtout apparentes et identiques, l’idée fixe d’une femme libre jusqu’à l’obsession de sa virginité et l’oblitération d’une certaine vitalité, pour se fabriquer naturellement une estime, pour se sentir, en cette époque de frustrations de l’intellect pour les femmes, enfin un homme parmi les hommes.

À suivre : Notre jeunesse, Péguy.

Post-Scriptum : J’ai oublié le style de Peters, tout en parlant de son livre ; alors voilà : on sent de façon omniprésente un esprit posé qui a reçu des consignes, l’admettant à quelque endroit, pour ne pas aventurer trop de jugements en contrepartie des documents qu’on lui prête avec obligeance. Il reste donc infiniment respectueux, sans risquer de critiques, dans sa langue patiente, modéré, légèrement partial, assez convenu et accommodant, retenu évidemment dans ses opinions sans pour autant que de telles suggestions lui soient pénibles et insistantes, car son esprit flegmatique et doux, manifestement, ne s’oppose pas à l’atténuation de cette franchise. Il n’ambitionne pas le génie lui-même, mais une œuvre propre et agréable, de nature à dépeindre les circonstances principales d’une vie, soigneusement et sans jugement. On lit cette biographie avec une sorte de suavité patiente ; on y devine l’être scrupuleux, attentif aux sources, l’écrivain appliqué qui a le souci de suivre un moment les grandeurs avec qui Lou fraya, répondant ainsi à maintes curiosités évidentes sans trop risquer de suppositions et moins encore de reproches. Ce n’est pas une œuvre mâle, ça non, ni une œuvre de caractère, rien n’y est brave, mais il n’est pas sûr que ce soit ce qu’on demande à un biographe qui se contente d’écrire avec une certaine élégance propre, dans une mentalité d’historien objectif ou, disons-le, légèrement orienté avec faveur. On n’est – au moins c’est l’avantage – guère influencé par des avis, et l’on ne se détourne point du sujet qui demeure focalisé sur la valorisation d’une seule vie, exercice qui, comme les oraisons funèbres, peut bien n’être pas tout à fait sincère et d’une intégrité sans tache, n’importe si cela renseigne sur certaines vérités – le lecteur sagace ira bien chercher, s’il veut et comme je l’ai fait ici, ce qui dans le livre n’est pas exposé.

***

« Des lettres, et surtout des brouillons de lettres écrits sur l’impulsion du moment, révèlent la profonde de [l’] angoisse [de Nietzsche]. Il souhait un ciel clair au-dessus d’eux. Il ne pouvait vivre dans cette atmosphère de duperie et de méfiance. Appelant Lou son « cher cœur », il la suppliait de soulever de son esprit le voile de la suspicion :

« Un solitaire souffre terriblement de douter des quelques personnes qu’il aime, surtout s’il craint qu’ils ne nourrissent un soupçon à l’égard de tout son être. Pourquoi n’y a-t-il jamais eu de gaieté dans nos relations ? Parce qu’il m’a fallu user de trop de contrainte… Je parle de façon obscure. Lorsque j’aurai votre confiance, vous verrez que je trouverai les mots appropriés. Jusqu’ici, j’ai été souvent forcé de garder le silence. »

[…]

Plus il méditait tout cela dans sa chambre morne et froide, plus la colère le gagnait :

« Prenez garde, écrivait-il à Lou, si je vous regrette à présent, c’est un terrible réquisitoire contre vous… qui peut vous fréquenter si vous donnez libre cours à tous les traits lamentables de votre nature ?... Non seulement m’avez-vous causé du tort, mais à tous ceux qui m’aiment. Cette épée est suspendue au-dessus de vous. Je n’ai créé ni le monde ni Lou. Si je vous avais créée, je vous eusse donné une meilleure santé et, avant tout, quelque chose de bien plus important que la santé… peut-être aussi un peu plus d’affection pour moi (bien que ce soit là ce qui vous intéresse le moins)… Rappelez-vous ceci : ce méchant égoïsme qui est le vôtre, qui est incapable d’amour, cette absence de sentiment pour quoi que ce soit sont pour moi les traits les plus répugnants chez l’homme, pires que tous les maux… Adieu, ma chère Lou, je ne vous reverrai pas. Gardez votre âme de pareilles actions et dispensez aux autres, surtout à l’ami Rée, ce que vous n’avez pu me donner… Adieu, je n’ai pas fini votre lettre, mais je n’en ai déjà que trop lu. » » (pages 129-130)

« En tous cas, l’intimité de leurs relations ne l’empêchait pas de dormir [Lou], à l’encontre de Rée, qui passait souvent la nuit à parcourir fébrilement les rues désertes de Berlin. Il savait que toute tentative de violer sa confiance serait fatale. Il ne pouvait qu’espérer que son amour ferait enfin vibrer en elle une corde sensible. En attendant, la seule solution était de la laisser tranquille. C’est ce qu’il avait voulu faire à Rome lorsqu’il avait confié à Malvida son amour pour Lou. Et c’est ce qu’il essaye de faire une ou deux fois ensuite.

« Je crains qu’il ne faille nous séparer, lui écrivait-il au début de leur association, car, bien que je sois votre protecteur et votre soutien, vous êtes trop honnête pour me vouloir dans ce rôle s’il s’est produit le moindre changement dans l’intime et profonde sympathie qui existe entre nous. Et ce changement s’est produit. Car, d’une part, je suis un faible. La faiblesse est la clé de tout mon être, c’est du moins ce que je suis devenu dans ces quatre, cinq ou six dernières années… J’étais, en réalité, déjà mort. Vous m’avez ramené à une pseudo-vie. Mais une pseudo-vie répugne à un mort. D’autre part, je ne puis me débarrasser d’un sentiment de défiance à cause d’un trait qui m’est propre et que vous n’aimez pas, cette défiance qui me fait craindre de vous être antipathique, de faire quelque chose qui vous déplaise. Prenons donc pour toujours des chemins différents. »

« Non ! répliqua Lou, certes non. Nous vivrons ensemble et lutterons ensemble jusqu’à ce que vous ayez rétracté ce que vous venez d’écrire. »

L’assurance de Lou eut sur Rée un effet apaisant. Il accepta peu à peu le rôle qu’elle avait choisi pour lui et parut même y prendre plaisir. Leurs amis l’appelaient la « demoiselle d’honneur de Lou » ; elle mentionne joyeusement cette épithète sans se rendre compte que c’est une critique accablante sur la virilité de Rée. » (page 146)

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)