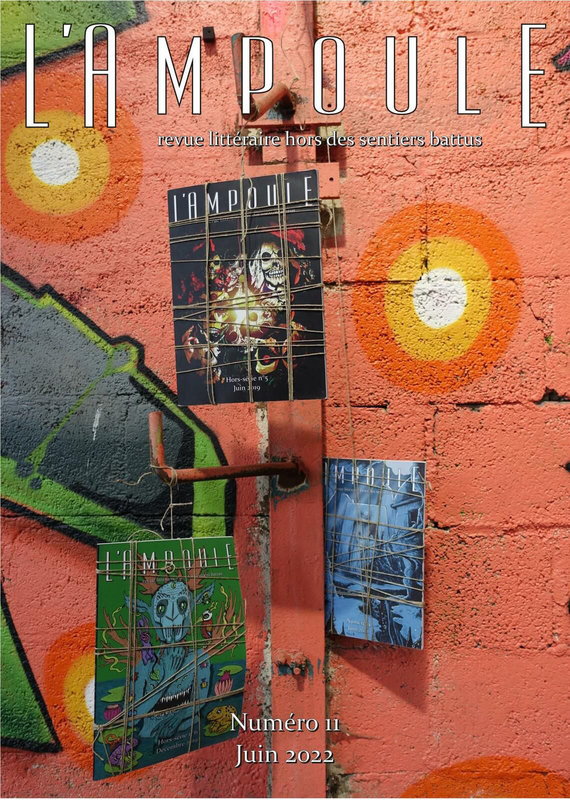

Revue "L'Ampoule" n°11

Il me paraît indispensable, pour le critique littéraire qui tiendrait à ne pas s’enferrer par principe dans une position rétrograde et qui admettrait ne serait-ce qu’en théorie la possibilité de l’existence de bons écrivains contemporains, de ne pas cesser de chercher ces derniers dans certaines revues sélectives reflétant le niveau réel d’une littérature alternative aux GaFlam du livre c’est-à-dire enfin d’une vraie littérature d’artistes. Je comprends évidemment qu’un lecteur esthète et philologue s’ennuie des médiocrités apparemment inlassables que proposent à l’envi les maisons d’éditions historiques, qu’il désespère des nouveautés ineptes que son époque livre sans égard pour l’esprit et la grandeur, et qu’il juge infiniment plus sûr pour son plaisir et son intérêt de quêter ses lectures dans les références assez rares de temps plus anciens où le livre ne constituait pas uniquement un divertissement de foule et un commerce de troupeau : il aura, en effet, bien moins de risques d’être déçu en tirant ses ouvrages de courants et d’hommes qu’il connaît, qu’il a éprouvés, ou dont la proximité avec d’autres qu’il a aimés lui donnent beaucoup plus de chances d’être satisfait. Cependant, je trouve à ce critique raffiné une contradiction à déplorer perpétuellement l’art présent sans y quérir des exceptions qu’il pourrait encore louer, notamment s’il a une idée de l’endroit facile où il pourrait les trouver : c’est alors un travail incomplet et en cela relativement malhonnête de ne feuilleter que les succès de son époque qui sont nullités infâmes et insultes à l’humanité, tandis qu’il négligerait peut-être des ressorts plus dignes que justement ne réclame aucun des acteurs principaux du livre moderne qu’il conspue, parce que ces acteurs les estiment trop sérieux et trop durs pour pouvoir être lus en nombre et vendus avec rentabilité.

Or, les revues et les magazines constituent indéniablement le moyen de mesurer l’état de la littérature contemporaine en quelque sorte « clandestine » et de repérer – et récupérer – ce qui déplaît tant à des Gallimard pour ne jamais les admettre en leurs collections. En particulier, je tiens le genre de la nouvelle pour révélateur d’une capacité de composition et de style, car sa densité implique l’efficacité d’une intrigue et la proportion des effets. Dans son principe et sa forme généalogiques, la nouvelle se présente comme une pièce exactement ciselée, où aucun mot, nulle phrase, n’est inutile sans gêner l’homogénéité et la performance, et dont la chute, qui doit servir à justifier le récit entier, se réalise comme une révélation originale et puissante pour subjuguer le lecteur entre l’émotion réflexive et l’admiration pour l’auteur. Toute nouvelle, bien sûr, ne parvient pas à un tel résultat, y compris des nouvelles globalement réussies, mais c’est à ce résultat que chacune doit tendre, et c’est d’autant plus tentable, surtout pour des écrivains amateurs, que la brièveté du format permet qu’on ne s’y trouve pas longuement engagé comme pour un roman et qu’on n’y néglige rien. Il s’agit d’une épreuve, je pense, où le critique discerne aisément les plumes les plus affutées et les intelligences les plus fines. C’est pourquoi j’estime qu’une société éprise sincèrement de littérature en prose et disposée à juger et à plébisciter devrait en toute logique procéder à ses sélections grâce à des recueils de nouvelles. Or, je ne sache pas – mais un peu a priori – qu’une multitude de revues proposent ces services et surtout soient si consultées qu’on se les arrache à gros tirage en tant que seuils d’intérêts réciproques, pour que d’une part le lecteur accède aux écrivains superbes qu’il tiendrait à extraire pour sa réjouissance de leur injuste obscurité, et pour que d’autre part l’écrivain esseulé fît par cet accès son entrée triomphale au rang des promesses artistiques de son pays et de son temps. L’absence ou la disparition de ce processus confirme un siècle qui se désintéresse du renouveau des arts, et incurieux ou infondé à examiner vers l’avenir la direction de ses créateurs. Il faut donc bien convenir que, puisque ces magazines ne concernent à peu près personne et pas même la critique que sa spécialité concernerait logiquement à ces inspections, notre société ne conserve aucun soin de littérature, qu’elle se satisfait des distinctions que des marchands vénaux font à sa place, et qu’elle a toute autre chose en tête que de se soucier que les auteurs qu’ils lui soumettent sont ou non les meilleurs qu’elle aurait remarqués.

Cette désaffection collective est au point que j’ignorais qu’il existait une revue intitulée « L’Ampoule », et aussi, en dépit de mes fréquentes recherches personnelles, qu’il y avait une maison nommée « Éditions de l’Abat-Jour » qui publiait la revue. Excellent et presque évident instrument de découverte pour un éditeur qu’un magazine semestriel : c’est assurément une méthode intègre de propositions pour autant qu’elle soit menée avec ouverture et sincérité, sans parler de promotion en ce qu’une sélection habile dans un magazine indique nécessairement les bons choix de l’éditeur. C’est par hasard en apprenant l’actualité de Maxime Herbaut, dont le récit figure dans ce numéro 11, que j’appris le concept de la revue et de l’éditeur, de sorte que, cohérent dans mon désir de promouvoir à mon niveau de bons écrivains contemporains s’ils existent, je m’empressai de commander le recueil.

Il s’agit d’un « cahier » au format 21 par 29,7 cm, tiré sur papier « glacé » (je ne suis pas sûr des termes), d’une centaine de pages, contenant pour textes exclusivement des nouvelles d’au maximum cinq pages (20 000 signes), sans sujet imposé, chaque récit étant spécialement illustré par un artiste en noir et blanc (contrainte probablement liée au coût d’impression). Une ligne thématique se dégage de cette sélection : c’est le choix de textes jouant avec la réalité, se situant sur les limites du plausible en malicieuses, ironiques ou mystérieuses tournures – ce qui semble constituer la spécialité de l’éditeur qui, au dépliant de son catalogue, se présente comme promouvant « une littérature exigeante, sombre et singulière, en dehors des sentiers battus, sans être pour autant empesé par l’esprit de sérieux. » Il est toujours compliqué de définir l’« esprit » d’une inclination sentimentale, et je doute de parvenir à faire mieux en réunissant sous quelque idée commune des textes assez disparates. Ce que je puis en dire, c’est que l’étrangeté y côtoie bel et bien de manière récurrente une façon d’humour noir, ou parce que les situations traduisent un absurde grinçant, ou parce que les personnages sont hantés de visions qui les rendent comme cyniques et aliénés – impression générale aussi, j’ai trouvé, d’une espèce de décadence et de désœuvrement qui tient probablement davantage des auteurs que de choix de circonstance. Mais évidemment, même ainsi assemblés, des récits échappent à ma tentative de circonscription ; c’est néanmoins en totalité la lecture d’un certain décalage et d’une forme de langueur proche du désespoir.

Après cette présentation générale, il n’y aurait que deux constats à faire, selon moi, sur les nouvelles, pour en dire l’essentiel sans réduction excessive.

Le premier, c’est que toutes les nouvelles – toutes – sont d’une écriture dont le soin très sensible trahit le travail indéniable, ce qui change considérablement des habitudes que le lecteur contemporain a prises en achetant énormément chaque année les cinq piètres best-sellers qui finissent par constituer l’intégralité de sa culture littéraire. On sait que je n’ai pas coutume de flatter ; ici, on est presque surpris de voir qu’il existe encore des auteurs qui tâchent à faire des efforts de style. Il ne s’agit même pas philologiquement pour moi, en écrivant cela, d’établir un jugement de valeur sur la qualité de ces styles, et je ne dirais pas que la plupart des récits sont d’un style qui m’a paru admirable ou élevé, mais je prétends qu’il n’en est aucun où le style soit absent, ce qui est déjà singulier pour presque tout ce qu’on lit édité de nos jours. On devine – parfois un peu ostensiblement – des choix de termes et de tournures, efforts que l’humiliation pour le lecteur majoritairement incompétent a banni de la majorité des romans modernes, au point que pour lui plaire il faut écrire à très peu près comme il pense. Or, j’aime ressentir et analyser les marques d’élaboration, c’est ce qui donne de la substance à la lecture et à l’analyse, c’est le seul aliment que le véritable philologue puisse apprécier, au même titre que pour accéder à la conscience artiste d’un film il faut examiner les plans que le réalisateur n’a pas abandonnés à l’évidence conventionnelle et impensée. On a ici pour le moins des apprentis-écrivains au lieu d’assez négligents dilettantes qui estimeraient qu’un essai de pure spontanéité suffirait à égaler les professionnels, comme on en trouve tant sur Internet s’agissant par exemple de poésie – la peste surtout des haïkus ! – où le travail est d’emblée méprisé au profit de la « fraîcheur » et de la plus démocratique « disponibilité ». C’est ce qu’il faut louer dans « L’Ampoule » : le vivier de volontés appliquées à produire de la littérature plutôt qu’à se distraire, elles et leurs lecteurs.

Mon second constat sur cette revue est plus négatif : c’est qu’aucun de ses écrivains n’y fait la preuve qu’il est vraiment capable de bâtir une nouvelle avec expertise et grandeur. Leur défaut essentiel se résume presque toujours à celui de la planification préparatoire, ce qui est perceptible à une multitude de symptômes. Le premier de ces symptômes réside en l’idée trop légère, inutile ou factice à l’origine même du récit : cinq pages valent rarement le faible intérêt d’une pensée si peu mûrie, ou, pour le dire autrement, il ne s’y trouve presque rien à raconter et à comprendre, le sujet manque de fond et d’originalité, il est accessible et sans élaboration au sens où en y réfléchissant peu presque n’importe qui l’aurait pu former. Le second symptôme procède de cette lacune : faute d’intention et de réalisation, les auteurs n’admettent pas de chute à leurs récits, ou elle est si mince, si inconsistante et secondaire, tenant à quelque bon mot de pure forme, en clausules d’opportunité, que ça ne vaut pas d’en avoir essayé, de sorte que ce qu’il y a peut-être de plus important dans la conception de l’intrigue est laissé pour compte dès le projet, et l’attente d’une révolution est systématiquement déçue. Le troisième symptôme se discerne à la pensée qu’une élémentaire composition préalable devrait permettre de déterminer avant la rédaction, pour toute intrigue, la fragmentation en scènes, c’est-à-dire la façon la plus efficace de constituer l’intégralité du récit en périodes courtes et situées chaque fois en un lieu précis : cette méthode de partition rigoureuse n’est pas arbitraire, servant d’auxiliaire à l’esprit humain ; le lecteur peut ainsi se représenter et visualiser des êtres et des gestes dans l’espace et le temps, s’identifier à des situations, plutôt que s’attarder à de symboliques latences dont le peu d’évolution est inadapté à un format court, ou, au contraire, s’ennuyer à un grand nombre d’actions qui, par leur fugacité, évoquées ou mentionnées au sein d’une durée vaste, empêchent la captation et rendent l’effet d’une multiplicité indistincte de faits se hâtant d’aboutir par résumés successifs. Or, cette technique d’élaboration d’une nouvelle en scènes fait notablement défaut ici, quoique un des premiers apprentissages des ateliers d’écriture à l’américaine, raison pour laquelle cette nationalité, à force de répétitions et d’entraînements systématiques, parvient à raconter des intrigues même en dépit de style et de profondeur : avant d’écrire un récit, il faut avoir planifié une structure narrative, et les Français, continuent en général de croire que se lancer directement dans la rédaction d’une « histoire » – je ne parle pas d’intrigue, réservant ce terme à une préparation – offrira naturellement l’inspiration, en cours même d’écriture, pour constituer et achever le récit : voilà le naïf et le faux, et ce que l’usage d’écrire, si nous l’avions acquis autant que les Américains, nous dissuaderait de croire, j’entends par là que l’expérience nous amènerait vite à savoir qu’on ne termine pas facilement une histoire qu’on n’a pas assez scrupuleusement prévue. Le quatrième symptôme conclut cet ensemble de faiblesses : c’est que, pour s’estimer quand même digne et artiste, chaque auteur se figure que sa valeur se situe dans l’établissement de quelque atmosphère ou ambiance, car, ne disposant que d’une histoire peu organisée ou même que d’une vague idée fédératrice, il ne peut en tirer la substance d’actions et d’effets puissants, et il lui faut se consoler en s’estimant un « créateur de questionnement ou d’humeur ». C’est à quoi se réduit son empreinte : rendre une impression souvent imprécise et peut-être banale, et cette réalisation même d’une communauté assez facile et indigente, au lieu de s’en blâmer il s’en conférera un mérite, celui de la « représentation » et de la « solidarité ».

Ainsi, ce qui s’apparente à un manque d’ambition, ce qui s’oppose en tous cas à quelque étalage de génie, ce par quoi le lecteur distinguera mal dans ce recueil des auteurs nettement supérieurs, se rapporte en vérité bien moins à un vice d’application quant au style qu’à un défaut d’élaboration quant à la méthode de planification ; une certaine « négligence de l’orgueil », un relatif contentement lié à un désir encore de spontanéité, le goût de la plongée rapide dans les méandres de la rédaction plutôt que l’expertise d’un recul préalable, l’avant-travail, cet apprêt fastidieux en ce qu’il constitue la temporisation frustrante d’un désir bien plus vif de s’enfoncer dans l’imaginaire, caractérise chacun des textes et écrivains de ce « L’Ampoule » numéro 11. La revue est certainement en cela une synthèse représentative des aspirations contemporaines à se contenter et à s’épancher, où la fabrication semble l’objectif d’une occupation au détriment de la pensée opportune, où l’artiste veut particulièrement s’oublier dans son œuvre plutôt que prendre la mesure distanciée de la nécessité de son texte.

J’achèverai ma critique en soumettant des commentaires lapidaires – manière vantarde qui me fera honnir – sur chacun des auteurs et de leur nouvelle en particulier :

Sanchez-Groussard est d’un excellent style, d’une ironie originale et mordante, décalée, et sa nouvelle est une des meilleures de la revue, mais il faut admettre que son sujet est dérisoire, à moins d’ergoter en purs symboles.

Letort réalise un poème en prose, ce qui à mon sens est hors-sujet, bien que le reproche ne doive pas lui être adressé en particulier : c’est aux directions de cesser de sélectionner autre chose que des nouvelles dans un recueil de nouvelles.

Ikaddaren se plaît sans doute à mêler des souvenirs personnels à son intrigue, et son ton familier résonne avec particularité ; mais le résultat, bien écrit, cruel, demeure immature quant à l’idée : l’ensemble est propre mais sans trouvaille suffisante ici pour identifier un talent.

Massé est assez ennuyeux malgré sa façon de terroir maupassantienne ; le récit manque de fragmentation en scènes et son idée trop faible ne justifie point cette rédaction.

Sbretana se risque au « récit dans le récit », accompagné d’une variété de philosophie, mais ses personnages ainsi que leur message sont insuffisamment profonds et travaillés, de sorte que le lecteur n’a pas le temps ni de raisons foncières de s’y attacher.

Patris est assurément l’écrivain le plus aguerri de la revue, sûr de ses effets, synthétique et d’une imagination noire et éprouvante, mais son surréalisme expédié, sans attache nette avec le réel, risque de lasser, parce qu’on ne parcourt que des cauchemars exposés comme images et qui peuvent probablement se concevoir en quantité, ce dont on finirait par s’apercevoir.

Pérocheau est trop maladroit dans ses récits enchâssés peut-être inspirés de Zweig ; sa conception est peu convaincante en ce que ni le lieu ni les personnages ne sont assez établis, et le transfert de culpabilité dont il parle est excessivement elliptique, au point qu’un lecteur ne peut vivre l’émotion dont le texte est censé tirer sa légitimité.

Perrin… je ne sais ce que c’est que ce récit inspiré d’un rap, son retournement est hâtif, tout est précipité, invraisemblable, inappréciable et disparaît aussitôt de la mémoire comme un encombrement.

Kügel, Goliathus et Marzuolo, en partant, eux, d’une illustration pour écrire la nouvelle, se livrent à un exercice très délicat auquel ils auraient mieux fait de renoncer pour deux raisons : la première, c’est que les œuvres où ils ont cherché l’inspiration sont assez inadaptées à cette entreprise, trop chimériques et oniriques, au point que, sauf à chercher à traduire un rêve, ce qui est toujours impatientant dans un récit, nulle tentative ne pouvait aisément attacher l’œuvre à la relation d’une intrigue. La seconde raison, c’est que le format qu’ils ont choisi ou qu’on leur a imposé est trop bref et ne permet pas d’exprimer leur capacité – c’était, au surplus de la gageure initiale, une contrainte qui nécessitait d’exceptionnels talents et une préparation millimétrée.

Goeller dispose d’une idée plutôt originale, véritablement narrative, il est l’un des rares en ce cas, mais il veut raconter trop de quantité sans avoir élu ses scènes, de sorte que c’est sa planification qui est défaillante : presque tout le récit est résumés et transitions, et le lecteur est bientôt saisi d’une impression de nivellement enchaîné qui en abîme la portée émotionnelle.

Le Golvan est l’une des trois plumes supérieures du recueil, dans un style de dialogues prosaïques assez idiosyncratique qui rend sa lecture impertinente et leste, mais on ne peut manquer de s’interroger si le récit en vaut la peine, je veux dire qu’avec une idée si maigre on se demande par quel miracle de motivation l’auteur a trouvé les forces principielles d’écrire ces pages.

Maubert rend une nouvelle réglementaire, sans idée ingénieuse mais sans absence d’idée non plus, d’une patte un peu neutre, qui manque en somme de relief littéraire : c’est trop sage et convenu, ça ressemble beaucoup à un exercice, sans parler du défaut majeur de manque de scène qui confère à l’ensemble du récit une allure de long résumé.

Herbaut, dont j’ai déjà lu quelques textes, retourne à son vice, même si c’est toujours un aimable vice : il dispose d’une idée, idée originale et symboliquement forte, mais il la paralyse dans la description sans savoir qu’en faire, de sorte que son texte n’est qu’à peine un récit, c’est plutôt une contemplation de l’idée et une attente méditative qu’elle se mette en action.

Naudin ne m’amuse pas beaucoup avec son absurde et sa gouaille modernes, il me fait seulement sourire par endroits, mais il ne faut pas généraliser, son style peut convenir à d’autres, l’humour est un climat dont l’appréciation diffère selon les gens, bien que chacun reconnaîtra que le sujet de ce récit est une anecdote sans ambition, incapable dès l’intention de faire mieux que distraire quelques minutes.

Saint-Maur livre une réflexion sur l’art contemporain assez superflue après par exemple Les Fruits d’or et « Art », et dont la chute est assez puérile ; cependant, on ne peut lui retirer le mérite d’une idée et sa faculté de la mettre en scène, même si ce développement de pédanterie – mais c’est volontaire – est un procédé peu varié et finit en peu de pages par agacer.

Ranjanaro livre un récit possiblement inspiré d’un tableau de Füssli, longue allégorie mystérieuse sur le temps qui passe et sur son appréhension, dont le défaut majeur se situe dans la succession sans focalisation des époques du récit : c’est le résumé progressif d’une vie, dont la chute, après Lovecraft, me paraît un emprunt plutôt maladroit.

Berteaud semble avoir de l’usage, et il trouve dans son imagination quelques fantaisies amusantes pour relater les embarras d’un homme qui pourrit, mais, s’il parvient à trouver une manière adroite de conclure, son récit, multipliant les scènes courtes, n’inspire aucune sensation de vraisemblance ou d’attachement, et ne suffit pas à impliquer le lecteur dans une réflexion ou un trouble.

Quant aux illustrations, elles sont d’une telle variété que l’amateur d’art, probablement, finira par y trouver satisfaction ; pour autant, je les trouve en majorité sans force ni personnalité, parfois prétentieuses, tandis qu’on en réclame une « vision » tirée de la nouvelle, un instantané qui implique, plus encore que d’avoir du style, de savoir extraire l’essentiel marquant d’un récit, mais c’est à l’image de toute la peinture contemporaine où chacun se figure artiste avant d’avoir fait preuve de sa compétence technique, préférant se targuer de « réflexions » et « concepts », ce qui ne veut rien dire. J’excepterai quatre artistes de cette remarque, en ce qu’ils ont su rendre avec assez de soucieuse exactitude et de verve la commande d’illustrateurs qu’on leur a passée, à savoir : Bedrossian, Ramos, Thôny B et Mora.

À suivre : Les conséquences politiques de la paix, Bainville

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)