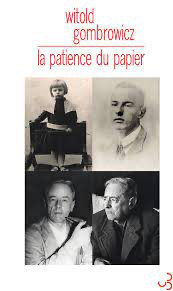

La patience du papier, Witold Gombrowicz

Il m’est difficile de juger Gombrowicz ; c’est pourtant nécessaire puisque je m’apprête à critiquer ses articles, donc sa pensée. Sans doute y parviendrai-je, après que j’aurai construit patiemment l’identité d’un homme, de manière posée et pesée, en m’y attardant bien – c’est ce qui se réalisera moins vite qu’on ne suppose, parce qu’on lit un texte à la vitesse où les mots sont fixés et s’enchaînent, tandis que ces mots n’ont pas été choisis et placés avec la même célérité. On croira : « Il n’a pas mis de temps à juger ! » ; on ignore à quelle lenteur je réfléchis et j’écris (toujours garder à la conscience que la conséquence du jugement, particulièrement dès qu’il est écrit, est de classer et caser, et que l’esprit se sert ensuite de ces « fiches » mentales pour fonder d’autres jugements sur la base de ce système de cohérence : on peut bien sûr y revenir ensuite et les réformer, mais c’est plus difficile que de commencer par les établir consciencieusement). C’est avec honnêteté en tous cas que je tiens à annoncer dès l’abord que ce m’est difficile : on ne me reprochera pas ainsi de prétendre précipiter mes avis où exposer de pauvres préjugés. À cette heure, je ne suis pas sûr.

Une remarque préliminaire concerne la collection d’articles sélectionnés par l’éditeur (Christian Bourgois) : ces textes, on ignore sur quel fondement on les a réunis et répartis ainsi par sections, étant issus de revues et de dates différentes, de sorte que faute d’une préface pour l’expliquer on est en peine de savoir s’ils sont même caractéristiques du style et de la mentalité de l’auteur. Même, j’en trouve certains disparates et faibles, comme mal élus, particulièrement les premiers relatifs à Bruno Schulz, ainsi que d’autres inutiles et piètres, comme les lettres au rédacteur de Kultura ou les textes relatifs à des voyages qui ne sont même plus des articles, en tout cas pas vraiment des articles d’idées, encore moins d’idées sur la littérature. Par défaut, je m’en tiendrai donc à la pensée qu’un hasard relativement dirigé a constitué ici un répertoire qui est représentatif de l’auteur, et je le considérerai une somme dont le travail peut-être bel et bien indépendamment apprécié comme un livre de Gombrowicz.

Gombrowicz est un tempérament marqué par une condescendance manifeste, qui tient à se présenter supérieur, réclamant la modestie d’autrui et se campant et drapant. Ses critiques de livres ne sont guère argumentées, faites péremptoires, souvent contestables en ce qu’elles se fondent sur des impressions justifiables mais injustifiées, où l’on discerne que Gombrowicz ne s’abaisse pas aux explications, se sait ou pose irréfragable et suffisant, en hauteur dédaigneuse et fière de sa distinction. Accoutumé de solitude, austère et visible, il est cependant très attentif à ce qu’on écrit sur lui, et susceptible, mais toujours en apparence de dégoût lointain : quand il répond à de mauvaises critiques faites contre lui, il devient exact sur les termes, cite articles et chiffres, masquant mal sa contrariété faussement stoïque et méprisante, incapable d’abandon sur le terrain de l’orgueil, tenant à sa réputation, vaniteux au fond c’est-à-dire craintif. S’il se savait haut, il ne s’abaisserait pas ; il y a de la fébrilité en ses prétentions de succès, de l’attention intrinsèque pour les jugements notoires. Or, si l’on triomphe objectivement, le fait suffit, et rien que le savoir résout les contradicteurs : à quoi bon arguer de dates et de journaux et entrer dans la mesquinerie des preuves de gloire, comme un écolier qui montre son bulletin de notes ? Il y a une petitesse dans sa façon pointilleuse de se défendre, qui signale une vexation ; or, c’est une préoccupation qui le saisit dès ses premiers écrits, où il fait une espèce d’aimable provocation, d’une drôlerie jaune et déplacée à un confrère par revue interposée. C’est un faux solitaire, peut-être : il tient à son image, a d’évidence besoin qu’on dise de lui : « C’est un grand » ; il ne peut laisser dire l’inverse, ce qui indique qu’il pense que cela peut convaincre, et que cette influence le gêne – il manque d’intégrité, il prétend à la distance mais reste à portée. Et cependant il tient particulièrement à son image de solitaire, c’est ce qui lui fait répondre ostensiblement quand on lui demande : « Quels sont vos projets d’avenir ? — La tombe. » (page 297) : c’est typiquement une réponse de pavane, insincère, choc et crâne, presque fait pour heurter et être désobligeant ; ça n’obéit à aucune satisfaction intérieure sinon celle de se voir dire une telle froide outrance. On se sent dur à se l’entendre : bien sûr, la tombe est le contraire d’un projet. Épigramme ou lapidaire. Juste une forme et une gueule. De la truculence sans fond.

Ce souci futile est même préjudiciable à la vérité, en ce qu’il confère à Gombrowicz une certaine superficialité glacée : comme c’est un homme qui refuse de se mettre à nu – sa dignité s’y oppose –, par principe non seulement sa littérature n’est jamais pathétique, mais au surplus il ne s’explique point ; or, un être qui estime foncièrement n’avoir pas à s’expliquer survole les problèmes et rend peu de profondeurs, parce qu’il s’arrête là où il faudrait se donner de la peine c’est-à-dire, inévitablement, prendre le risque de montrer sa peine. La preuve qu’on aspire à un dépassement, c’est l’incertitude : on ne se situe à la lisière d’une nouveauté hors de soi-même que lorsqu’on s’engage sur une voie présentant un doute ; là, il faut forcer, s’enfoncer, et cela se devine et, en quelque chose, humilie. Voilà pourquoi, malgré sa posture d’intellectuel élevé, Gombrowicz existe en un certain confort d’esprit : il est trop sûr de lui pour penser loin, en quoi il s’épargne, et partout où point une difficulté qu’il faudrait s’avouer pour la franchir, il choisit de la contourner ou de l’ignorer, de sorte que tout lui demeure simple et tranquille. Ainsi, chaque combat qu’il mène est en quelque chose évident : il a toujours vaincu avant d’avoir combattu, parce qu’il ne choisit que des adversaires en-deçà de ses forces, ou les fabrique tels, les imagine tels et les traite pour tels. Il s’adresse à des pensées ou à des rivaux comme à des insectes : la forme de son esprit tend à devenir celle d’une tapette à mouches, mais il ignore de sa superbe les animaux plus imposants et les admet pareillement des insectes. Son esprit est une machine à réduire ou à mépriser. Il ne reçoit jamais le dilemme d’une lutte et d’une élévation ; il ne force pas son intelligence par d’ambitieux exercices. Il demeure tout en haut, mais tout frêle. Il a de longtemps la voix cassante et l’air vieux.

Gombrowicz est certes une contenance, un égotisme assumé – « Vous trouvez que je m’occupe trop de mon propre cas ? Eh bien oui, je m’occupe de mon moi, mais c’est parce que je suis moi. N’exigez pas de moi que je ne sois pas moi. Il est certes beau et glorieux de demander à voix haute que l’on noie son propre égoïsme dans l’idée du bien universel, mais de tels vœux pieux ne peuvent engendrer qu’une soupe insipide, jamais une littérature difficile et vraie. » (page 106) – , mais est-ce aussi un contenu ?

Toute sa carrière d’essayiste est, je le crains, traversée de ce jugement immédiat, perçant mais instantané, où l’on devine, à travers des articles courts, que la réflexion, quoique juste dès le départ, ne se densifie pas : il ne donne pas l’impression d’apprendre en écrivant, il sait à peu près tout ce qu’il va dire, et il ne se découvre pour l’essentiel que des manières fortes – en cette efficacité sèche, il est incontestablement un style. Tout son génie consiste, sans vraiment créer, à arborer des airs de consultant détaché, rendant des avis sûrs mais peu investis, comme un Carlyle ou un Russel. Il ne se sent rien à prouver sinon ce ton de distance, cette mine de finesse dangereuse et retorse, mais il ne paraît pas non vouloir se prouver à lui-même qu’il est capable d’un article plus que bien ficelé, ne paraît pas disposer du sens qui permet de se savoir exceller : on n’apprend guère en le lisant sinon des idées-prémices, c’est un recueil qui ne contient pas une pensée inédite, quoique toutes les pensées soit frappées d’une hardiesse mâle chargée peut-être justement de dissimuler un défaut de puissance. Si l’on y regarde bien, tout ce qu’il dit par exemple de Don Quichotte, c’est que c’est un roman où la perception individuelle compte c’est-à-dire où le monde procède du regard subjectif et de sa déformation comme en phénoménologie (même si c’est bien dit, c’est quand même le moins qu’on puisse dire !) ; et il établit qu’Alfred Jarry écrit en rafraîchissant gamin qui a la vertu de ne pas se prendre au sérieux (Jarry lui plaît car il est très évident qu’il n’a à en craindre aucune concurrence), et quand il parle de Joseph Conrad, c’est pour lui imputer le défaut d’être un peu trop abstrait et spirituel…

Mais Conrad est polonais, et Gombrowicz est nettement résolu, pour n’avoir aucun rival national, à n’admettre nul Polonais vivant au rang de grand auteur, et même à provoquer un peu la Pologne de diatribes cruelles (mais surtout quand il n’y vit pas) : il rend ainsi une critique de Sienkiewicz intéressante – c’est apparemment un compatriote à succès qui reçut la gloire d’être considéré comme un exemple littéraire –, dont les considérations semblent justes et relever d’un analyste pointu (quoique sans élément de preuve, tout en généralités, ce qui est décidément un problème fondamental de méthode), mais qui restent frappées, pour le philologue attentif, d’un soupçon d’exclusion-par-principe, d’une tendance à opiniâtrement déjuger et peut-être médire, tant il est clair que Gombrowicz (en tous cas dans ce recueil) n’admire personne et le fait savoir, se hissant ainsi sur les têtes qu’il piétine. Il paraît néanmoins démonter la logique des écrivains « nationaux », et, en quelque mesure, le processus du succès populaire, de ces engouements qui enferrent un pays dans sa propre image et ses propres goûts : « Mais Mickiewicz, chantre aussi charitable que pudique, aussi pieux que farouche, préférait ne pas déshabiller complètement, et sa bonté universelle craignait de regarder la vérité en face. Il fut le plus grand exemple de cette esthétique polonaise qui n’aime pas « patauger » dans les saletés, ni faire de la peine à personne. Mais la plus grande faiblesse de Mickiewicz, c’était son statut de poète national, identifié avec le peuple et exprimant le peuple, et donc incapable de regarder le peuple de l’extérieur. » (page 93), ce qui, appliqué à Sienkiewicz, devient : « Le drame d’une véritable supériorité est qu’elle ne veut pour rien au monde s’abaisser, qu’elle luttera jusqu’au bout pour son niveau, car elle ne sait, ne peut pas renoncer à soi, et c’est pourquoi la supériorité authentique est toujours créatrice, c’est-à-dire qu’elle transforme les autres à sa manière. En revanche, Sienkiewicz se met tout entier, avec volupté, au service de l’imagination médiocre, mais en renonçant à l’esprit il ne renonce pas au talent, et parvient de cette manière à un art hypersensuel, qui consiste à satisfaire les inclinations non défoulées des masses, il devient un pourvoyeur de rêves agréables… au point que la médiocrité ravie s’écrit : Quel génie ! […] C’est, en effet, le génie d’une « beauté facile ». Avec une efficacité terrifiante, il rend superficiel tout ce qu’il touche. » (page 98). J’ignore si cette critique est juste, mais j’en distingue assurément de grande pénétration, comme celle-ci : « Voilà un ouvrage massif s’il en fut – 580 pages. Et, malgré la clarté de l’exposé, d’une lecture des plus difficiles : objectif en apparence, mais faisant appel aux intentions du lecteur, d’allure scientifique, mais impossible à vérifier expérimentalement ; foncièrement honnête et comptant sur l’honnêteté du partenaire, et pourtant composés d’éléments tellement volatils et brumeux que ce livre comme nul autre en devient une proie de choix pour la fantaisie, sinon pour la plus vulgaire des impostures. Il s’agit de l’Introduction à la psychanalyse de Sigmund Freud. » (page 159) : on aura rarement défini non seulement un livre de Freud mais toute la psychanalyse avec une telle fidélité et en si peu de mots. Seulement, il arrive que le lecteur soit étonné de lire que Gombrowicz admet ensuite avoir apprécié les écrivains que ses articles n’avaient pourtant guère vantés ou avec bien des réserves, comme Jarry ou Joyce, bien que l’espèce de revirement soit logique, selon ce perpétuel calcul de retenue où il ne faut pas indiquer ses penchants et s’en tenir à une réserve froidement aristocratique, pour demeurer « au sommet ». Or, une telle insincérité constitue une faille majeure : toute la fiabilité des textes s’en trouve affectée.

On y distingue en effet beaucoup de paraître, même si c’est un paraître viril et brave, où le lecteur est toujours fondamentalement au cœur des intentions : Gombrowicz veut poser pour n’avoir cure de personne et d’aucune opinion, cependant il garde toujours un coin de regard sur ce qui entre à proximité, vigilant et méfiant : c’est indéniablement un faux ermite, très flatté des compliments qu’il reçoit et des attentions qu’on lui accorde, mais qui feint l’indifférence et la quiétude. Non qu’il soit hypocrite, mais il veut déparer par son prosaïsme confiant et provocant, et, par son prosaïsme même, plaire : c’est pourquoi il alterne la phrase dure et la lapalissade qui fait universel ; c’est pourquoi il use d’un style sans fioritures, droit, cassant et d’un détachement impavide ; c’est pourquoi tous ses textes sont rédigées en une forme accessible et pile au format des magazines, et qu’ils s’interrompent, en quelque sorte, au terme de ce qu’un lecteur pénétrant espèreraient pour introduction ; c’est pourquoi il les finit toujours avec d’aimables clausules en vérités vagues, élégantes et ineptes. Jamais il ne parvient à échapper à des réflexions générales, à des justes-milieux raisonnables et imprécisés, à des effacements de pensée ferme et lourde, faisant toujours de l’inessentiel sur des sujets cependant importants, produit que j’appellerais la « sagesse des êtres du papier ». Ces positions deviennent intenables et lâches, par désir, sur des sujets trop vagues, de ménager une illusion de compromis renvoyant à une forme de hauteur. Par exemple, selon Gombrowicz, il faut goûter la grossièreté d’un livre, car « la tâche de l’artiste n’est-elle pas de transformer l’indélicatesse en délicatesse, l’indécence en décence », pourtant « bien entendu, personne n’est assez fou pour défendre l’indécence, le mauvais goût ou la grossièreté comme valeurs en soi » (pages 49 et 50) ; ou « D’une manière générale, le travail de l’artiste a ceci de particulier qu’il ne peut être appréhendé que d’une façon extrême », et en même temps « ce même écrivain […] devient tout simplement un fabricant de fable, un « littérateur », un fournisseur de livres » (page 54) ; ou « Il convient maintenant de souligner que ce besoin de nous retourner contre le style et de le « dominer » n’est ni aussi futile, ni aussi fou qu’il y paraît. Au contraire, c’est une attitude qui est aussi naturelle et justifiée que l’attitude opposée. » (page 64) ; ou « Harmoniser ces deux traditions, compenser et équilibrer l’une par l’autre, les unir en une antinomie créatrice, tel est le devoir de la pensée polonaise contemporaine. » (page 77) (c’est moi qui souligne) ; etc. Ces conciliations pleutres ont quelque chose d’agaçant pour un esprit droit qui y perçoit bien de la ligne journalistique consensuelle sans apport intellectuel, de l’évanescence, du proverbe, une façon de racoler largement : c’est là le fameux « bon sens » qui ne blesse personne parce qu’il ne prend pas position et conserve chacun dans ses opinions antérieures. Par ailleurs, ses petits récits de voyage sont anodins, en tonalité de pure plaisance à la Wilde ou Behan : l’auteur écrit manifestement sur commande et sans intérêt supérieur, fait du divertissement, se met à portée de vue, consent à cette médiocrité indéniable. Il s’agit bien toujours d’être lu, mais, dissimulé, il conserve l’écriture d’un guide, ce style de conseiller, et ne tolère pas qu’on le traite de poseur car il sait que c’est son point faible : l’espèce de tenue hiératique qu’il se donne devrait suffire à signifier son recul, mais il se commet quand même, il veut beaucoup plaire et ne peut s’empêcher de rétorquer à ceux qu’il devrait, en cohérence, se contenter de mépriser : son orgueil est de pacotille. C’est un homme qui aspire à la gloire, et qui, pour mieux l’atteindre, d’un ton qui cependant en affecte le dédain, publie partout qu’il l’a évidemment atteinte, et, méticuleusement, mesquinement, en détaille la démonstration selon le marché humain, relevant avec une vulgarité sans borne tous ses succès de librairie. Il est surfait, sa statue est en partie de plâtre, sa voix sourde de caverne est au moins un peu un arrangement sonore et une composition par étude ; et comment ne pas entendre, à sa façon d’admettre le complexe de l’imposteur comme universel et intrinsèque à l’homme, qu’il est le premier à le ressentir (car il prouve rarement ailleurs qu’il est bon psychologue) : « Dans son intérieur, il n’est que ferment, chaos, immaturité. C’est pour se manifester à l’extérieur, et surtout en face des autres hommes, qu’il a besoin de la forme (j’entends par « forme » toutes les façons de nous manifester, comme la parole, les idées, les gestes, les décisions, actes, etc.). Mais cette forme le limite, le viole, le déforme. S’exprimant à travers un apparat, déjà établi, d’attitudes et de façons d’être, il est toujours falsifié, il se sent acteur. La forme, c’est le costume que nous mettons pour couvrir nos notre honteuse nudité !... et surtout pour paraître devant les autres plus « mûrs » que nous sommes » (page 273) : un homme d’une supérieure dignité ne s’approprierait pas cette définition comme il le fit en s’identifiant à son héros de Ferdydurke ; c’est l’aveu d’un certain rapport au monde et l’explication de cette « forme » de la distance que Gombrowicz applique au contact d’autrui, un rôle donc pour échapper à l’immaturité profonde, un masque et une défensive dissimulation : voici la clé d’un certain mystère, c’était encore un « genre mystérieux » pour échapper à l’insuffisance de sa vérité intérieure. Dualité pitoyable, insincérité superficielle.

C’est justement pourquoi Gombrowicz est atteint d’une forme sensible et singulière de jalousie ; se voyant au-dessus de la mêlée, il tient particulièrement à en imposer la marque plutôt que la preuve, et ne veut laisser auprès de l’opinion aucune chance aux écrivains ses confrères, leur laissant ainsi une seule alternative : ou ils écrivent simplement des intrigues linéaires et de genre populaire, alors ils sont à leur place dans la médiocrité divertissante qui leur correspond, ou ils sont complexes et ambitieux et requièrent un certain travail de lecture, auquel cas ils ont la présomption malheureuse de se croire au-dessus de leur valeur – ce qui, tout bien considéré, semble pourtant la mentalité de Gombrowicz – ; ceci, dans le texte de l’auteur, se formule de la façon suivante : « La littérature s’est très nettement divisée chez nous en deux niveaux : au niveau « inférieur », nous trouvons des écrivains doués mais sans grandes ambitions, et qui cependant fournissent ce qu’on appelle du bon travail, car ils savent se contenter du petit et sont conscient de leurs propres limites ; au niveau dit « supérieur », règne un petit nombre d’individus aspirant à une création essentielle, mais là il n’y a pas ni ne peut y avoir de bon et pur travail. » (page 213) ; autrement dit, secontenter est petit, mais se hausser n’est pas grand ; plaire est piteux, mais ne pas plaire aussi. Ou encore, Gombrowicz déplore qu’en général les critiques soient si influents et grincheux (page 185), mais comment ne pas trouver que son style critique est fondamentalement une grincherie ? Il se réserve la prérogative de la recherche et se place en exception légitime, c’est en quoi il n’inspecte pas ses écrits, ne s’inclut jamais dans ce qu’il raille et raye, se retire systématiquement de tout ce qu’il examine ; or, de cette manière, il ne peut aborder les questions qu’en généraliste de mauvaise foi, ou du moins avec superficialité. C’est ainsi qu’il rapporte les contradictions les plus manifestes, exprimant par exemple combien les conflits d’auteurs sont ridicules et vains : « Et rien ne nous fait plus rire, moi et ma servante, que tous ces procédés dépourvus de naturel qui permettent de s’élever l’un au-dessus de l’autre. Ces procédés qui sont l’ironie, le sarcasme, le persiflage, la force calme et l’assurance, toutes ces armes littéraires et culturelles » (page 18), tout en ne cessant d’alimenter des accusations ridicules et vaines, comme dans l’article contre le critique Garbowski, qui « a force de pincer les statues finit par avoir mal aux doigts » (page 124), qui est « charmant potinier comme tout feuilletonniste » (page 126) et auquel il convient de ne pas juste « régler son compte en quelques mots » (page 127), terminant son article ainsi : « Je suis convaincu que M. Grabowski, ainsi que M. Kowaleski et M. Sakowski ont raison et que je suis un poseur, un pitre, et un guignol qui écrit en dépit du bon sens, à contre-courant, pour taquiner et aussi pour épater. Comment pourrais ne pas partager une interprétation aussi profonde et pénétrante de mes œuvres et de ma personne ? » (page 129) Ce passage-ci est incontestablement bien exprimé, et envoyé avec une réjouissante virulence, seulement comment ne pas convenir qu’il utilise pleinement « l’ironie, le sarcasme, le persiflage, la force calme et l’assurance » ? Mais certes, entre les deux articles, vingt-cinq ans ont passé, et l’auteur, qui n’espérait pas connaître un succès tel qu’il aurait à se servir des armes qu’il méprisait, au commencement songeait sans doute à les mettre à distance, comme ce à quoi on ne peut atteindre, par consolation. Chaque fois que Gombrowicz s’aperçoit de l’opportunité d’un outil, il révise son opinion généraliste, ou plutôt se comporte comme s’il ne l’avait jamais eue sur la question, ou même il prouve que Gombrowicz n’était pas considéré et inclus en l’opinion de Gombrowicz. C’est ainsi que ses critiques sont toujours d’une injustice criante, issues presque d’un catégorisme de race. Par principe, un auteur qui rend un effort élevé n’est pour lui pas à sa place : l’exception concerne les morts qui ne lui font pas concurrence, ainsi que, parmi, les vivants, ceux qui sont si difficultueux, comme Joyce, que le public n’a pas d’intérêt à les essayer. Sans doute estime-t-il figurer dans la catégorie des auteurs élevés qui sont à leur place, oui mais il tient à y être toutseul, et il se fabrique pour cela un perchoir sur mesures.

Parmi ses articles les meilleurs, outre l’éreintement de Sienkiewicz, figure un pamphlet d’une excellente rationalité contre la poésie en général : c’est une audace de sincère démolition où, fidèle à son principe de ne jamais se tenir aux consensus et concédant l’opportunité de briller en ne sacrifiant rien de ce qu’il pense, Gombrowicz aligne des vérités dures et en quelque sorte triviales sur le sentiment d’ennui que suscite généralement la poésie sans qu’on ose le confesser. C’est absolument un article qui balaie le jugement moral, respectueux et hypocrite que chacun est supposé entretenir de manière complaisante et veule sur un genre qui est beaucoup moins lu que prétendument admiré : tout le monde déclare que la poésie est un genre supérieur, et tout le monde se contente de la feuilleter et de la louer. Cet article est caractéristique de Gombrowicz : on y apprend ce qu’on sait, et l’on y savait déjà ce qu’on est supposé y avoir appris, même si la franchise impassible et iconoclaste qu’on y rencontre publie des vérités qui, sans constituer des révélations, rejoignent des considérations qu’on n’avait simplement pas eu le temps d’examiner, suivant la morale mondaine et universitaire qu’on suit souvent aveuglément en matière d’art. Mais ce n’est pas un développement subtil, ni un apport pour la pensée humaine, ce n’est même pas ingénieux, c’est seulement impertinent et inhabituel selon les règles d’un certain milieu obtus, et cela ne fait que rétablir un sentiment sincère. Il est ainsi heureux que Gombrowicz soit capable de transgresser les conventions du monde, mais regrettable qu’il tienne fermement aux siennes qu’il reste inapte, en se retournant l’esprit, à se profondément renouveler.

À suivre : Les pleurs, Desbordes-Valmore.

***

« Ce que ma nature supporte difficilement, c’est l’extrait pharmaceutique et épuré qu’on appelle « poésie pure » surtout lorsqu’elle est en vers. Leur chant monotone me fatigue, le rythme et la rime m’endorment, une certaine « pauvreté dans la noblesse » m’étonne (roses, amour, nuit, lys) et je soupçonne parfois tout ce mode d’expression et tout le groupe musical social qui l’utilise d’avoir quelque part un défaut.

Moi-même, au début, je pensais que cette antipathie était due à une déficience particulière de ma « sensibilité poétique », mais prends de moins en moins au sérieux les formules qui abusent de notre crédulité. Il n’est rien de plus instructif que l’expérience, et c’est pourquoi j’en ai trouvé quelques-unes fort curieuses : par exemple, lire un poème quelconque en modifiant intentionnellement l’ordre de lecture de sorte qu’elle en devenait absurde, sans qu’aucun de mes auditeurs (fins, cultivés et fervents admirateurs du poète en question) ne s’en aperçoive ; ou analyser en détail un poème plus long et constater avec étonnement que ses « admirateurs » ne l’avaient pas lu en entier. Comment est-ce possible ? Tant admirer quelqu’un et ne pas le lire. Tant aimer la « précision mathématique des mots » et ne pas percevoir une altération fondamentale dans l’ordre de l’expression.

C’est que le cumul des jouissances fictives, d’admirations et de délectations repose sur un accord de mutuelle discrétion. Lorsque quelqu’un déclare que la poésie de Valéry l’enchante, mieux vaut ne pas trop le presser d’indiscrètes questions, car on dévoilerait une réalité tellement sarcastique (sic) et différente de celle que nous avons imaginée que nous en serions gênés. Celui qui abandonne un moment les conventions du jeu artistique bute aussitôt contre un énorme tas de fictions et de falsifications, tel un esprit scolastique qui se serait échappé des principes aristotéliciens.

Je me suis donc retrouvé face au problème suivant : des milliers d’hommes écrivent des vers ; des milliers d’autres leur manifestent une grande admiration ; de grands génies s’expriment en vers ; depuis des temps immémoriaux, le poète et ses vers sont vénérés ; et face à cette montagne de gloire, j’ai la conviction que la messe poétique a lieu dans le vide le plus complet.

Courage, messieurs ! Au lieu de fuir ce fait impressionnant, essayons plutôt d’en chercher les causes, comme si ce n’était qu’une affaire banale.

Pourquoi est-ce que je n’aime pas la poésie pure ? Pour les mêmes raisons que je n’aime pas le sucre « pur ». Le sucre est délicieux lorsqu’on le prend dans du café, mais personne ne mangerait une assiette de sucre : ce serait trop. Et en poésie, l’excès fatigue : excès de poésie, excès de mots poétiques, excès de métaphores, excès de noblesse, excès d’épuration et de condensation qui assimilent le vers à un produit chimique.

Comment en sommes-nous arrivés là ? Lorsqu’un homme s’exprime avec naturel, c’est-à-dire en prose, son langage embrasse une gamme infinie d’éléments qui reflètent sa nature tout entière ; mais il y a les poètes qui cherchent à éliminer graduellement du langage humain tout élément a-poétique, qui veulent chanter au lieu de parler, qui se convertissent en bardes et en jongleurs, sacrifiant exclusivement au chant.

Lorsqu’un tel travail d’épuration et d’élimination se maintient durant des siècles, la synthèse à laquelle il aboutit est si parfaite qu’il ne reste plus que quelques notes et que la monotonie envahit forcément le domaine du meilleur poète. Son style se déshumanise, sa référence n’est plus la sensibilité de l’homme du commun, mais celle d’un autre poète, une sensibilité « professionnelle » – et, entre professionnels, il se crée un langage tout aussi inaccessible que certains dialectes techniques ; et les uns grimpent sur le dos des autres, ils construisent une pyramide dont le sommet se perd dans les cieux, tandis que nous restons à ses pieds quelque peu déconcertés. Mais le plus intéressant est qu’ils se rendent tous esclaves de leur instrument, car ce genre est si rigide, si précis, si sacré, si reconnu, qu’il cesse d’être un mode d’expression ; on pourrait alors définir le poète professionnel comme un être qui ne s’exprime pas parce qu’il exprime des vers. » (pages 78-81)

« Un livre vraiment remarquable est, par essence, un phénomène individuel ; en revanche, un livre ordinaire relève d’un phénomène social ; en ce sens, il est produit de la culture générale, en même temps qu’il contribue à la façonner. » (page 144)

/image%2F0404497%2F20240514%2Fob_8c1c08_crepuscule.jpeg)

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)